Тату ничего не вижу ничего не слышу ничего никому не скажу – Три обезьяны — фото тату

“Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу”. История трех обезьян, которые стали символом мудрости

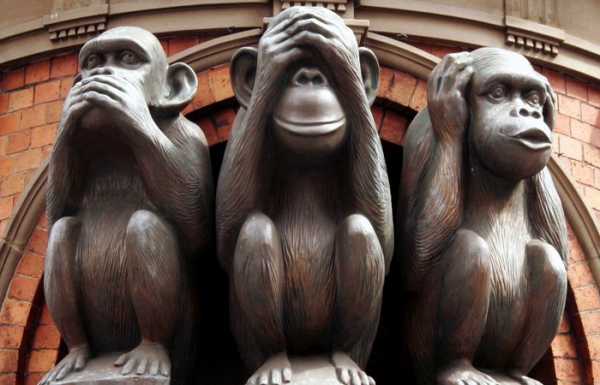

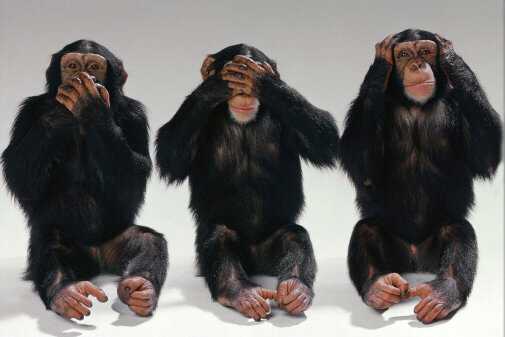

Наверняка вы понимаете, о каких обезьянах пойдет речь: одна закрывает уши, другая — глаза, третья — рот. Их рисуют на футболках, делают с ними брелоки и статуэтки. Этот символ стал настолько популярен, что его смысл был уже не раз искажен. К примеру, некоторые толкуют его как равнодушие ко всему. Но это в корне неверно и не имеет ничего общего с настоящим значением!

Обезьяны известны на Западе как «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу». Но если быть точным, то в фигурках заложена идея отказа от всего именно плохого. Главный смысл — избегать дурных поступков и придерживаться мудрой осторожности.

У каждой обезьяны есть свое имя: Кикадзару, Ивадзару, Мидзару. Иногда вместе с ними изображают еще и четвертую по имени Сидзару, которая лапой заслоняет живот. Ее главная идея — «не совершать зла». Но она не так широко распространена, так как в азиатской нумерологии число 4 считается неблагоприятным. Окончания имен животных схожи по звучании со словом «сару», что означает «обезьяна». Еще одно значение — «уходить». Многие видят здесь игру слов.

В композиции, которая называется на японском «Самбики-Сару», неприятие зла воплощено в обезьянах не просто так. Эти животные в синтоизме, традиционной религии Японии, священные. Они считаются талисманом, который охраняет от наговоров.

Фраза стала известна благодаря резаному панно, изображающему трех обезьян. Скульптор Хидари Дзингоро изобразил их в XVII веке в синтоистском святилище Тосё-гу. Оно находится в древнем городе Никко — религиозном и паломническом центре страны.

Похожая идея фразы была замечена в книге изречений Конфуция. Вот что он говорил:

«Не смотри на то, что неправильно; Не слушай того, что неправильно; Не говори того, что неправильно; Не делай того, что неправильно». Некоторые считают, что ее переняли себе японцы и сократили.

Кроме того, три обезьяны сопровождали божество Ваджраякши. Он оберегал людей от злых духов и болезней.

Фигурку с изображением «Трех обезьян» носил с собой Махатма Ганди — идеолог независимости Индии. К моменту его смерти у него было лишь 12 вещей, среди которых находилась фарфоровая статуэтка.

Если вы узнали что-то новое и интересное из этого материала, поделитесь им с друзьями.

источник

Похожие статьи

nymphthemis.ru

«Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу»

Разделы:

Математика

Вы удивлены, что в название статьи вынесены слова детской песенки? Может быть, это кому-то не понравится, но смысл данной работы передает точно. Именно такие слова если не говорят, то думают, ребята, которые приходят к нам, в Центр Образования, из разных школ. При всей несхожести их характеров, учебных навыков и знаний, наблюдается нечто общее: застарелая боязнь математики, порой полное неприятие этой науки. Нет людей, которые не мечтают стать успешными, но не все могут справиться с проблемами, мешающими подняться над обыденностью, стать удачными, а значит и успешными в жизни. Что же делать с “такими” детьми?

Не надо ни с кем ничего делать, не надо никого менять. Необходимо просто, зная индивидуальные особенности каждого ученика, учитывать их в процессе обучения. Все дети думают по-разному и, различия эти, соответствуют основным сферам сенсорного опыта.

Меня заинтересовал вопрос: должно ли отличаться преподавание предмета у ребят, с различными способами восприятия, и меняется ли эффективность урока в зависимости от преподавания с учетом сенсорной типологии и без нее? Изучив психологическую литературу по данной теме, я выяснила следующее: Каждый человек владеет всеми видами восприятия, но одна из всех систем представления сознанию информации обычно развита лучше других. При вспоминании образов из менее развитой системы человек обычно опираемся на более развитую, ведущую, т. е. эта система становится поисковой. Существуют следующие системы восприятия: визуальная, аудиальная, кинестетическая, дигитальная репрезентативная (“Компьютер”).

В России на данный момент весьма приблизительное распределение по типам такое: Визуалы – 35%; Кинестетики – 35%; Аудиалы – 5%; Дигиталы – 25%. А, например, для США это выглядит немного иначе: Визуалы – 45%; Кинестетики – 45%; Аудиалы – 5%; Дипиалы – 5%. Но при этом надо помнить, что, вообще говоря, деление по типам весьма условно, и хотя действительно существуют люди, пользующиеся практически одним каналом, большинство же достаточно эффективно пользуются несколькими, просто один они предпочитают больше. У людей есть одно замечательное свойство: если человек предпочитает одну репрезентативную систему остальным (а большинство так и делает) это накладывает на него вполне определенные ограничения. Если человек в данный конкретный момент находится, в каком либо канале, то он проявляет большинство свойств данною типа людей.

На первых уроках в учебном году я решила определить к каким типам сенсорного восприятия относится каждый ученик в классе, чтобы в дальнейшем подобрать такие формы проведения уроков, которые будут наиболее эффективными для учащихся с различными способами восприятия. Вашему вниманию предлагаются некоторые фрагменты урока, с помощью которых можно произвести первичное распределение по типам сенсорной системы, обращая внимание на то, как они воспринимают предлагаемый материал, что говорят и делают при этом.

Элементы I урока “Между делом и шуткой” (об анаморфных изображениях, голограммах, оптических иллюзиях, анаморфизмах и многом другом).

Давайте начнем урок, который будет и легким и не очень, веселым и серьезным, занимательным и полезным. Сегодня на уроке Вы наверняка не раз ощутите радость познания, удовольствие от научного труда, заработанные своим умом, смекалкой, настойчивостью, терпением, любознательность. Итак, начнем.

Посмотрите на предложенные рисунки и попробуйте ответить на вопросы, обосновывая свой выбор. (Приложение 1)

Подбор заданий не является принципиальным, важно обращать внимание на действия, слова, и движения учащихся при объяснении ответов и на то, как воспринимаются предложенные образы (Приложение 2). Слова, которые мы произносим – это просто набор звуков, при помощи которого мы обозначаем некие куски своего опыта. Если я скажу “теорема Пифагора”, то кто-то увидит прямоугольный треугольник, кто-то услышит фразу “Пифагоровы штаны в обе стороны равны”, а кто-то почувствует в руках кати с узелками, которым пользовались гарпедонапты (“натягиватели веревок”), для построения прямого угла. А кто-то и увидит, и услышит, и почувствует.

Для дальнейшего уточнения типов восприятия можно провести следующие игры.

Игра 1.

Разбейтесь на группы по 5–6 человек. Один из вас будет Ведущим. Он называет какое-нибудь слово, а все остальные, по очереди, говорят о том, как это слово представлено в их внутреннем опыте. Например:

– Число 4.

– Я вижу цифру четыре, написанную на доске белым мелом.

– Мне вспомнилась детская песенка “Дважды два четыре, дважды два четыре, это всем известно в целом мире”.

– Помню, когда я пошел в четвертый класс, мне подарили новый портфель, как у старшеклассника и т. д.

Игра 2.

Разбейтесь на группы по 4 человека. Каждая группа получает чертеж (например квадрат с диагоналями, прямоугольный треугольник с квадратами, построенными на сторонах и т.д.). Первый человек рассказывает о чертеже и говорит только о том, что видит Второй – продолжает его рассказ, но уже говорит о том, что слышал об этой фигуре. Третий соответственно о том, что он чувствует, глядя на этот объект. А вот четвертый говорит скорее по поводу, высказывая свое отношение и оценку. Анализируя ответы и объяснения, можно занести результаты в таблицу (Приложение 3) и произвести оценку способов восприятия для каждого класса. Для более точной оценки сенсорной системы удобно пользоваться следующей таблицей (Приложение 4).

Совсем недавно попалась мне на глаза статья об учителе математики и ее слова запали мне в душу: “Дети – цветы жизни, которые выращивает учитель”. И я подумала, а ведь точно – ребятам, как и цветам, нужно создавать необходимые условия: кто-то любит яркое солнце – яркие впечатления, а кому-то необходима тень – тишина, вдумчивый разговор и т.д. Мне захотелось создать для каждого ребенка такие условия, которые позволят обеспечить его развитие, получить личность, стойкую к жизненным трудностям, готовую к гармоничному сосуществованию и взаимодействию с окружающим миром. Что же, как преподаватель я могу предложить своим детям? Я решила начать с изменения форм проведения урока в зависимости от способов восприятия. После определения сфер сенсорною опыта можно провести корректировку методов и форм проведения урока для каждою класса отдельно (Приложение 5).

Начало урока – этот этап особенно важен в коррекционных классах, где обучаются дети, с трудом включающиеся в работу в начале каждого урока. Их отличают медленная “врабатываемость”, трудности переключения с одного вида деятельности на другой. Если я потрачу до 3–4 минут “драгоценного” времени на организацию детей и их мотивацию, в последующем внимание школьников будет более устойчивым. Можно использовать некоторые формулы, заимствованные из практики аутотренинга, которые помотают овладеть приемами самоконтроля, создают положительный настрой на урок, позволяют снять излишнюю возбудимость и нервозность одних детей и активизировать других, заторможенных. Ведущая сенсорная система человека оказывает свое влияние на совместимость и эффективность общения с другими людьми. Мне необходимо усыновить хороший контакт с каждым учащимся, для этого я использую те же самые процессуальные слова и действия, соответствующие каждому типу сенсорного восприятия.

В жизни мы часто плохо понимаем, друг друга, в частности, оттого, что не совпадаю! наши ведущие сенсорные системы. Поэтому нельзя допустить, чтобы на учителя класс смотрел бессмысленными, испуганными и невидящими глазами. Ребята так именно и смотрят, когда что-то не понимают. Необходимо использовать формы работы, которые активизируют ведущую систему сенсорного восприятия. Кроме того, надо говорить о математике красоты (симметрия, золотое сечение в живописи, скульптуре и архитектуре, в живой природе; математические закономерности в созвучиях и т.д.), показывай, ну красоту в математике (примеры интересных рассуждений, оригинальные задачи, неожиданные факты и пр.), доказывать значимость математики в жизни.

Большое внимание я уделяю личному опыту ученика, обращение к собственному опыту – есть обращение к личности школьника, к его способности “работать” со своим опытом, над своим опытом, с помощью своего опыта. “Учащийся – это не Маугли, выросший среди дикой природы и в жизни не видевший прямоугольника”. Следует всегда помнить о том, что это “ребёнок, который для игры в футбол никогда не брал куб, а детские домики возводил не из шаров”.

Формы активизации знаний, преподавание нового материала, закрепление, повторение знаний, умений и навыков необходимо выбирать в зависимости от того, представители каких сенсорных типов составляют основную массу класса. И хотя это можс! бьпь одна и та же форма работы, некоторые элементы будут отличаться обязательно.

Например, игра “Снежный ком”. Ход игры: первый участник начинает с небольшого отрывка ЗУНа, второй – повторяет ответ предыдущего, добавляя свою часть ЗУНа, и т.д. В результате повторяется вся тема полностью. Отличительной особенностью будет форма организации работы: для визуала – обязательная запись на доске, для кинестетика – объект, о котором говорят, необходимо иметь перед собой, для аудиал – надо проговорить, для дигитала – заинтересовать конечным результатом.

Задача любою преподавателя нашего ЦО не ломать индивидуальность ученика, а учитывать ее и максимально использовать в процессе обучения. Этого можно достигнуть, развивая образное мышление школьников путем опоры на индивидуальную для каждого ребенка доминирующую сенсорную систему. Тогда у ребенка исчезает боязнь неуспеха, cтpax перед заданием, ведь он имеет возможность выполнить его своим, лично ему присущим способом, например, перевести предложенное задание на свой “язык”, описывающий данную проблемную ситуацию в рамках тех отношений, которые адекватны его способу восприятия. В результате у школьников повышается самооценка, появляется стремление к более глубокому изучению математики и теперь можно говорить о воспитании конкурентоспособной личности, адаптируемой в быстро меняющемся мире. А знание структуры психического процесса поможет профессионально осуществлять индивидуальный подход к учащимся в процессе усвоения ими знаний, конструктивно и целенаправленно использовать ресурсы и широкие возможности интеллектуального феномена, который лежит в основе не только успешного обучения, но и общего развития ребенка.

Школа должна создавать условия, которые бы обеспечивали “запуск” механизмов самообразования, самопознания и развития конкурентоспособности личности.

Список используемой литературы

1. Столяренко Л.Д. “Основы психологии”.

2. Гарднер М. “А ну-ка, догадайся!”

3. Психология ощущений и восприятия. Сенсорные и перспективные системы. Психология восприятия. Психология oщyщeний (http://effecton.ru/185.html)

4. О’Коннор Дж., Сеймор Д. Мастерство коммуникации. Введение в НЛП (осень 97 года http://www.zhenschina-muzhchina.ru/Masterstvo_kommunikacii.~74_77.htm).

22.02.2008

urok.1sept.ru

Три обезьяны — не вижу, не слышу, не скажу: символ чего, что означает

Происхождение популярной и узнаваемой во всех странах композиции из трех обезьян, прикрывающих глаза, уши и рот связывают со странами Востока. С большей вероятностью родиной символа является Япония. Он связан с главной обителью японцев, мавзолеем правителя Иэясу Токугавы, в городе Никко. Стены храма Священной конюшни украшают резные полуметровые фигуры обезьян, которые своими позами демонстрируют непризнание зла.

Три обезьяны не вижу, не слышу, не скажу — символ чего, что означает в разных странах трактуется не одинаково, так:

- по одной теории, человек не может достигнуть Нирваны пока не откажется от разного рода желаний, именно это символизируют обезьяны, прикрывающие рот, уши и глаза;

- согласно легенде, то три обезьяны-лазутчика посланы богами с миссией извещать о грехах людей;

- в коренной религии Японии Самбики-сару, так еще называют этот символ, занимают почетное место – охраняют коней, принадлежащих богам;

- можно проследить сходство с тремя принципами Буддизма: чистотой действия, слова и мысли.

Три обезьяны не вижу, не слышу, не скажу — значение, которое толкуется довольно часто неправильно. Буддийская религия рассказывает нам о недеянии зла, но это совсем не означает отторжение действительности и равнодушие ко всему, что происходит вокруг. Поэтому популярная в западных странах интерпретация «не видеть, не слышать, не говорить», когда обезьяны не дают проникнуть злу, закрывая рот, глаза и уши, не отвечает действительному смыслу, возложенному на эту символическую группу обезьян.

Более правильно употреблять символ в качестве сознательного отказа от плохих поступков и проявление мудрой осторожности: «Не вижу зла. Не слышу дурного. Не говорю о зле». Логично упоминание четвертой обезьяны, закрывающей лапой живот или пах, которая демонстрирует принцип «не совершаю зла», к сожалению, она встречается нечасто, у японцев число четыре приносит несчастья, зато Сэдзару, так зовут эту обезьянку, можно встретить в Индии.

Вообще в восточных странах к обезьянам как к таковым относятся с уважением, они обозначают удачу, находчивость, тонкий ум и талант. В популярном восточном календаре им отдана девятая позиция в цикле из 12 периодов. Наступающий 2016 год, как раз является годом Огненной обезьяны.

В Индии, куда изображение обезьян пришло от китайских миссионеров, священные обезьяны воплощают идею отрешённости от зла и недеяния его же. В индийской религии обезьяна Хануман, бог обезьян, является благородным защитником, воином наделенным острым умом и невероятной силой.

Маленькие фигуры Самбики-сару обозначают моральную и этическую честность и порядочность.

Обезьяны, у которых закрыты рот, глаза и уши по своей природе очень положительный и доброжелательный символ. Фигурки-сувениры этих обезьянок являются оберегом, ставят защиту от злых слов и оговора, а обезьянки-игрушки охраняют малышей.

Такой подарок понравится людям, желающим сохранить некую чистоту и доброту в нашем двойственном и неидеальном мире. Если не видеть, не слышать и не говорить о зле, то я защищен от зла.

Три мудрые обезьяны, представленные в буддийской концепции, множество раз встречаются в кино, мультипликации, книгах, сувенирах. Они заняли прочное место в современном искусстве.

Поделиться статьей в соцсетях

« Предыдущая запись

Следующая запись »

bulavochki.ru

Три мудрые японские обезьяны — «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу»

Считается, что эта пословица пришла в Японию из Китая в VIII веке, как часть Тэндай-буддийской философии. Она представляет собой три догмы, которые символизируют житейскую мудрость. Резная панель с обезьянами — только одна маленькая часть большой серии панелей в святыне Тосё-гу.

Три обезьяны в святыне Тосё-гу в Никко, Япония.

Всего существует 8 панелей, которые представляют собой «Кодекс поведения», разработанный известным китайским философом Конфуцием. В сборнике изречений философа «Лунь юй» («Аналекты Конфуция») встречается подобная фраза. Только в редакции, датируемой примерно II – IV веками нашей эры, она звучала немного по-другому: «Не смотри на то, что противоречит благопристойности; не слушай того, что противоречит благопристойности; не говори того, что противоречит благопристойности; не делай того, что противоречит благопристойности». Вполне возможно, что это оригинальная фраза, которая была сокращена после того, как она появилась в Японии.

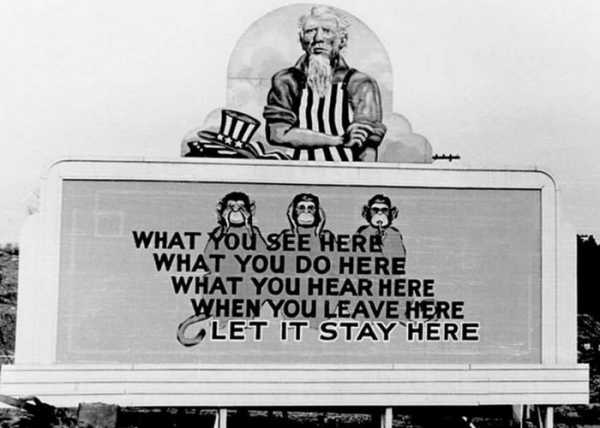

Плакат времен Второй мировой, адресованный участникам Манхэттенского проекта.

Обезьяны на резной панели — японские макаки, которые очень распространены в Стране восходящего Солнца. На панели обезьяны сидят в ряд, первая из ни закрывает себе лапами уши, вторая закрывает рот, а третья вырезана с закрытыми глазами.

Обезьяны широко известны как «не вижу, не слышу, не говорю», но на самом деле, у них есть свои имена. Обезьяну, которая закрывает себе уши, зовут Кикадзару, которая закрыла себе рот, — Ивадзару, а Мидзару закрывает глаза.

Три мудрые обезьяны на пляже в Барселоне.

Имена, вероятно, являются игрой слов, поскольку они все заканчиваются на «дзару», что на японском языке обозначает обезьяну. Второе значение этого слова — «уходить», то есть каждое слово можно интерпретировать как фразу, направленную на зло.

Вместе эта композиция на японском языке называется «Самбики-Сару», т. е. «Три мистические обезьяны». Иногда же к известному трио добавляют четвертую обезьяну по имени Сидзару, которая представляет принцип «не совершать никакого зла». Стоит отметить, что согласно общепринятого мнения, Сидзару добавили гораздо позже в сувенирной индустрии, только для коммерческих целей.

Литье из латуни.

Обезьяны представляют собой подход к жизни в религиях синто и косин. Историки считают , что символу трех обезьян приблизительно 500 лет, однако, некоторые утверждают, что подобная символика была распространена в Азии буддистскими монахами, возникнув в древней индуистской традиции. Фотографии обезьян можно увидеть на древних свитках косин, в то время святилище Тосё-гу, где расположено знаменитое панно, было возведено, как священное здание для верующих синто.

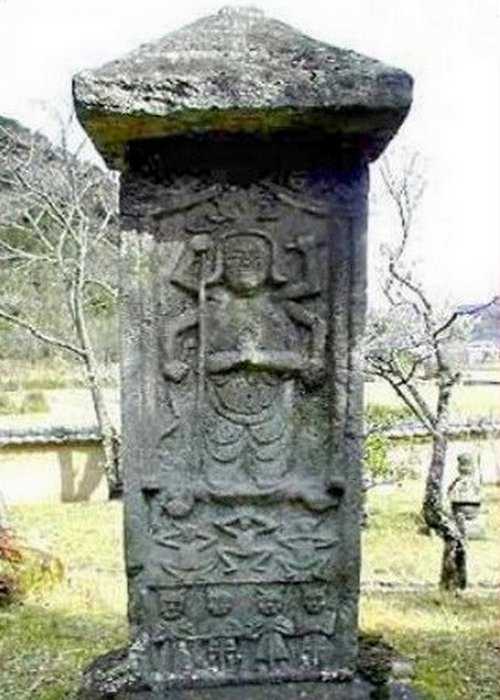

Самый старый памятник косин.

Вопреки распространенному мнению о том, что три обезьяны возникли в Китае, скульптуры и картины «не вижу зла, не слышу зла, не говорю зла» вряд ли найти в любой другой стране, кроме Японии. Самый старый памятник косин, на котором фигурировали обезьяны, был построен в 1559 году, но на нем есть только одна обезьяна, а не три.

okaywall.cc

«Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу»

Что-то в этом есть!

Скорее всего, Вы уже давно знакомы с изображением трех обезьян, первая из которых закрывает себе рот, вторая глаза, а третья уши. Но мало кто из Вас догадывается, какая история стоит за ними. Эти обезьяны являются частью скульптуры японского храма Никко Тосё-гу, который расположен в городе Никко.

Они находятся там с далекого 17-го века. Эта скульптура стала воплощением популярной японской фразы “Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу”.

Вся панель, которая украшает древний храм, состоит из 8 элементов, что представляют собой некий “Кодекс поведения”, который был разработан легендарным Конфуцием.

Правда, раньше он звучал более подробно и обширно, нежели в совершенном мире. «Не смотри на то, что противоречит благопристойности; не слушай того, что противоречит благопристойности; не говори того, что противоречит благопристойности; не делай того, что противоречит благопристойности».

Каждая из трех макак имеет свое имя — первая именуется как Имидзару, вторая Мидзару, а третья Кикидзару. Японцы называют эту троицу “Самбики-Сару”, что переводится как “Три мистические обезьяны”.

Иногда к ним добавляют и четвертую, однако это делается исключительно в коммерческих целях. Пусть многие и считают, что родиной трех обезьян является Китай, но самые древние находки и воспоминания, связанные с ними, были найдены именно в Японии.

Советская певица Вероника Круглова, будто следуя тренду, исполнила песню под названием “Ничего не вижу, ничего не слышу”. Возможно, она и правда вспоминала “Трех мистических обезьян”, а может это просто обычная случайность.

Но всяком случае посмотрите ее выступление и сделайте свои выводы по этому поводу!

factsinter.com

Значение символа / Три обезьяны (Самбики-сару)

Довольно часто можно встретить изображение или фигурки трех обезьян, одна из которых закрывает глаза, другая – уши, третья – рот. Символ настолько популярен и распространен во всем мире, что со временем обезьян стали заменять другие животные или люди, также можно увидеть множество интерпретаций «троицы» в графике или фотографии. Однако, несмотря на распространенность самого символа, значение его зачастую толкуется превратно – его ассоциируют с отторжением действительности или связывают с равнодушием к происходящему. Такое сугубо западное толкование не имеет с изначальным значением символа ничего общего.

Три обезьяны по своей сути – благожелательный и охранительный символ. В фигурках обезьян воплощена идея недеяния зла: «Не вижу зла, не слышу зла, не говорю о зле». Иногда можно встретить композицию не из трех, а из четырех обезьян. В этом случае добавляется утверждение «Не совершаю зла», выраженное в обезьяне прикрывающей паховую область (дело здесь не в сексуальном аспекте, а в том, что половой орган во всех древних культурах является основным символом творения и действия).

То, что неприятие зла передается посредством именно обезьян, имеет простое объяснение. Данный символ – Самбики-сару – японского происхождения, а в синтоизме (коренной японской религии) обезьяны занимают значимое место – они считаются охранителями лошадей, на которых ездят боги. Помимо этого, фраза «Не вижу, не слышу, не говорю» звучит по-японски как «мизару, киказару, ивазару», а слово «обезьяна» оказывается схожим по звучанию с окончаниями этих глаголов – «дзару». Поэтому изображение буддийского принципа недеяния зла в образе обезьян в японской иконографии и у мастеров нэцкэ основано и на игре слов.

Искаженная трактовка Самбики-сару связана и с тем, что понимание зла в западных культурах и в культурах средне-дальневосточных ощутимо разнится. Например, в даосизме, где понятий «зло-добро» в морально-нравственном аспекте не существует в принципе, а есть только следование Дао, символ трактуется в соответствии с высказыванием Чжуан-Цзы: «…Путь (Дао) неслышим, а если мы что-то слышим — значит, это не Путь. Путь незрим, а если мы что-то видим — значит, это не Путь. О Пути нельзя ничего сказать, а если о нем что-то говорят — значит, это не Путь…». В буддизме, как и во всех, родственных ему ведических традициях, видимый мир рассматривается как иллюзорный. Соответственно, не следует оценивать, измерять и судить об иллюзии и привязываться к миру самсары. Недеяние зла также лежит в основе Дхармы – универсальных законов бытия.

maxpark.com

Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу : vovachi — LiveJournal

Это выражение пришло к нам с Востока, а точнее из буддизма. Оно ассоциируется с тремя мудрыми обезьянами, одна из которых закрывает глаза (ничего не вижу), другая уши (ничего не слышу) и еще одна рот «ничего никому не скажу».

Смысл фразы в том, что чтобы защититься от зла, нужно от него отрешиться — «Если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нём, то я защищён от него». Иногда добавляется четвёртая обезьяна — Сэдзару, символизирующая принцип «не совершать зла». Она может изображаться прикрывающей свой живот или промежность.

Выбор обезьян в качестве символа связан с игрой слов в японском языке. Фраза «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю» звучит как «мидзару, кикадзару, ивадзару», окончание «дзару» созвучно японскому слову «обезьяна».

На западе «Три обезьяны» стали популярны с XVII века благодаря скульптуре над дверьми знаменитого синтоистского святилища Тосёгу в японском городе Никко.

Схожая фраза есть в книге Конфуция «Лунь Юй» (Китай): «Не смотри на то, что неправильно; Не слушай того, что неправильно; Не говори того, что неправильно; Не делай того, что неправильно».

Источник

vovachi.livejournal.com