Череп в шлемофоне танкиста – Ой!

Почему немецкие танкисты не носили шлем?

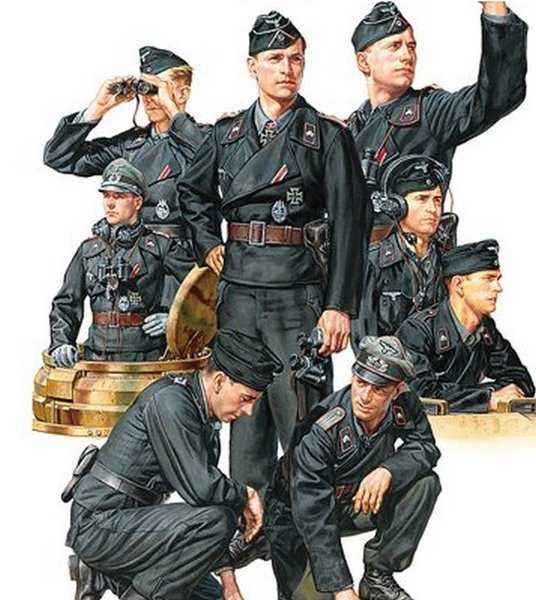

Для нашего читателя шлемофон и танкист, это как у Маяковского в стихотворении про партию и Ленина, и вообще именно головной убор танкиста стал символом этой нелегкой профессии. Именно поэтому очень сложно свыкнуться с тем, что в эпоху Второй мировой не все носили различные аналоги шлемофона. Прежде всего это конечно немецкие танкисты, которые использовали береты и пилотки.

Танкисты в берете.

Танкисты в берете.

Перед тем как разобраться в вопросе, почему же немцы не носили аналоги шлемофона, надо обратиться к истории пилоток и беретов немецких танкистов. Изначально немецкие танкисты носили специальный танковый берет, который был принят в 1934-ом году, когда бронетанковые войска нового государства Третий Рейх лишь зарождались. Примечательно то, что униформа была принята еще до того момента, когда была создана 1-я танковая дивизия вермахта, а это случилось лишь в октябре 1935 года.

Свой берет немцы изготавливали из очень даже добротного черного шерстяного сукна, а внутри был специальный каркас, который состоял из войлочных подушек, чтобы беречь голову немецких танкистов, особенно в первых маленьких танках Третьего Рейха, вроде Т-1 и Т-2. И вот, казалось бы, можно остановиться на таком варианте, по военный прогресс забраковал береты. Почему? Потому что в немецкой армии, как и в другой, передовой армии того времени, радиосвязь стала одним из самых важных условий ведения грамотных боевых операций. И вот, наушники, которые подключались к радиоаппаратуре в танке, совершенно не хотели сидеть на громоздких беретах, пускай и достаточно самобытных.

Пришлось искать замену, причем в быстром порядке, потому что Польскую и Французские компании немецкие танкисты прошли с беретами, а вот Восточные: Югославия и Советский Союз, должны были начать с удобными пилотками. В январе 41-го года немцы снимают береты с производства, и начинают штамповать танковые пилотки. Вообще, тут немцы решили не изобретать велосипед, и взяли стандартную пилотку вермахта, и изменили материал, на темное сукно, а также добавили опознавательные знаки: круглая кокарда, потом так называемый “угол” розового цвета и орел, как национальный символ Третьего Рейха.

Однако изжить береты сразу не удалось, и некоторые танкисты начали поход против Советского Союза именно в них, впрочем, со временем все перешли на пилотки.

Так вот, почему же немецкие танкисты не создали аналог шлемофона? На самом деле ответный очень просто – потому что их пилотки тоже были довольно удобными, а за счет просторного отделения в танке, головой бились не так часто, как например советские танкисты в тесном отделении Т-34. Ваш покорный слуга одевал немецкую танковую пилотку, не оригинальную конечно, но очень хорошую копию, и может смело заявить, что это тоже вполне нормальный и самобытный вариант головного убора. Удобный, прочный и никто из немецких танкистов на них не жаловался, по крайне мере в своих мемуарах.

enciklopediya-tehniki.ru

ЧЕРЕП ДЕСАНТНИКА — DESANTS (журнал больного небом)

фотоальбом

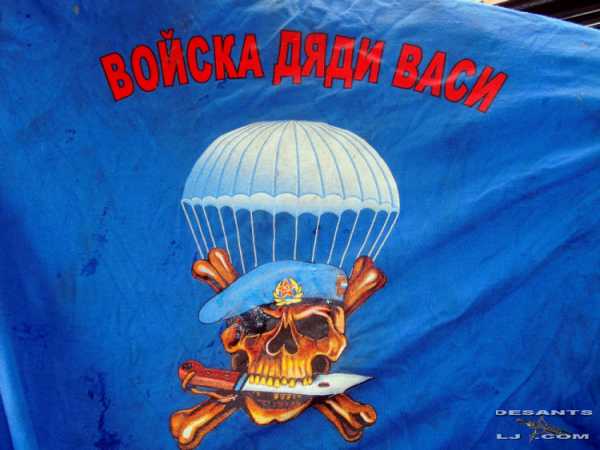

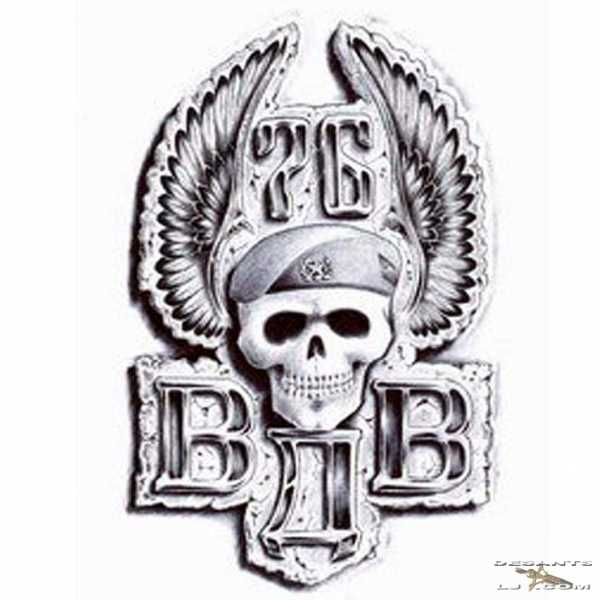

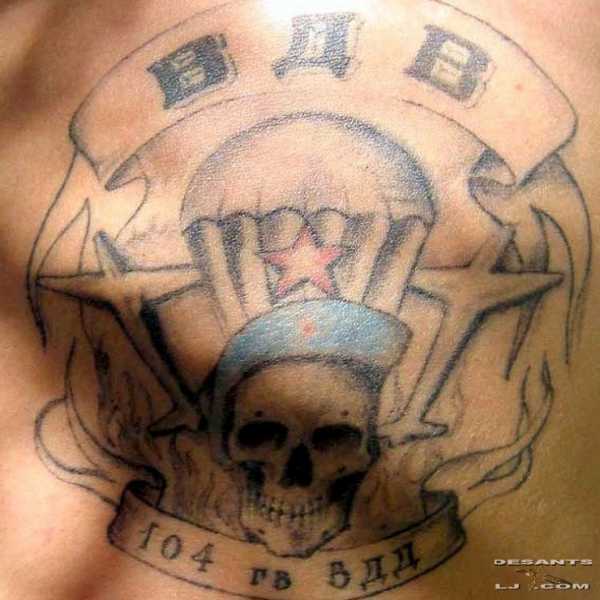

Сегодня расскажу об изображении ЧЕРЕПА в атрибутике и творчестве ВДВ или «Сотрясение ЧЕРЕПА» . Прочитайте….. Пообсуждаем? Может я не прав?

Изображение в армейской атрибутике это было всегда.

По многим открытым источникам армейское тату берёт начало свое с корсаров и Петровских времён, когда люди были на государевой службе пиратствовали.

В наше время новый виток татуировок как мне кажется можно обозначить временем войны в Афганистане и Чечне. И этому есть разумное объяснение.Ну во первых элементарные тату помогали в той или иной степени выжить.К примеру солдаты тогда ещё Советской армии кололи себе группу крови,как правило на груди и в меньшей степени на конечностях. В случае ранения врачи могли глядя на татуировку переливать кровь этой группы крови раненому. Данное действо дошло и до современной Российской армии. Армейское тату это если можно так выразится дань уважения отданным годам армии, роду войск в котором нёс службу и своему государству. Чему и надпись «ВДВ» на левой мягкой части кисти. (Правой же отдаёшь честь?!.)

Смотря на наши голые черепа по духовщине или 100 дней до приказа думается об одном. А оно думать то может?

Во многих подразделениях СССР, прослужившего в ВДВ звали не «СЛОНОМ», а «ЧЕРЕПОМ».

Мой комбриг 39 ОДШБр — Блинов Иван Павлович тоже говорил:

«У десантника (Голубой молоньи) череп в лобной кости должен быть 15 сантиметров!» И не всегда, чтобы бить кирпичи…

Череп как бы означает — был рядом со смертью, берет(в зависимости от цвета) как правило войска, бригады,батальоны,группы специального назначения, огонь горячие точки, горы-войну на Кавказе.

Череп как бы означает — был рядом со смертью, берет(в зависимости от цвета) как правило войска, бригады,батальоны,группы специального назначения, огонь горячие точки, горы-войну на Кавказе.

Череп — как бы содержание жизни… и состовляющих. Мозгов, а не ума например….

«Мертвая голова» до сих пор остается одной из наиболее широко используемых военных эмблем и применяется подразделениями ряда стран мира. Также череп со скрещенными костями часто используют наемники во время различных вооруженных конфликтов. Эту символику также используют некоторые современные неонацистские и неофашистские организации. Среди мотогонщиков (байкеров) череп является общепринятым символом, приносящим победу, а также олицетворяет защиту от смерти. Среди байкеров ходит легенда о том, что когда Смерть приходит, она ставит на усопшем свою метку — череп, а если на ком-то уже есть этот знак, она думает, что уже здесь была и не забирает человека.

«Тотенкопф» пользовался огромной популярностью в качестве эмблемы во многих воиннизированных подразделениях мира, в том числе в английском подводном флоте, отрядах чернорубашечников-«сквадристов» под предводительством Бенито Муссолини, некоторых американских отрядах специального назначения, среди польских танкистов, финской кавалерии, французских полицейских из службы безопасности и других. Кроме того,постановлением правительства Эстонии от 18 марта 1992 года были восстановлены калевский и куперьянский пехотные батальоны. В качестве эмблемы бойцов последнего воиннизированного формирования был предложен черный герб с окантовкой белого цвета, на котором были расположены серебристый череп со скрещенными костями. Эту эмблему солдаты куперьяновского батальона носят на левом рукаве и сегодня. Морской флот

Морской флот

«Веселый Роджер» — это название одного из флагов, показывавших принадлежность команды корабля к пиратам. С упразднением пиратства некоторые военнизированные подразделения стали использовать символ черепа со скрещенными костями в качестве символа своих подразделений или в качестве знамени победы, приписывая себе легендарную свирепость и неумолимость пиратов.

Адмирал Артур Уилсон, командующий Королевским военно-морским флотом, выразил мнение многих представителей военно-морского министерства Великобритании того времени, назвав подводные лодки «нечестными, бьющими исподтишка и проклятыми не-англичанами.» Он также призвал «рассматривать все субмарины, как пиратов военного времени… и вешать их команды». В ответ капитан-лейтенант ВМФ Великобритании Макс Хортон первым поднял над палубой своей подводной лодки класса HMS E9 флаг Веселого Роджера по возвращении в порт после уничтожения немецкого крейсера SMS Hela и миноносца SMS S-116 в 1914 году.

Во время Второй мировой войны среди подводных лодок Королевского Флота стало общей практикой поднимать на палубе флаг Веселого Роджера по возвращении в порт после удачного завершения боевого задания, во время которого происходили какие-либо боевые действия, но скорее как знак бравады и незаметности, чем беззакония и анархии. В нынешнее время Веселый Роджер является эмблемой подводной службы Королевского военно-морского флота.

Военно-воздушные силы

Три отдельных эскадрильи военно-морской авиации армии США использовали название и символ «Веселый Роджер» в своей символике: VF-61 (изначально VF-17), VF-84 и VFA-103. Несмотря на то, что это 3 совершенно разных эскадрильи и между ними нет никаких прямых связей, все они называются «Веселыми Роджерами» и используют символику черепа со скрещенными костями, а также придерживаются соответствующих традиций. Первым воплощением «Веселых Роджеров» стала эскадрилья VF-17, основанная на военно-морской базе Норфолк 1-го января 1943 года. В расположении эскадрильи находились палубные истребители Chance Vought F4U «Корсар». Вдохновленный темой названия воздушного судна, командир эскадрильи Томми Блэкберн выбрал «Веселого Роджера» в качестве символа подразделения. Сегодня это имя носит эскадрилья ударных истребителей VFA-103 «Веселые Роджеры», черепа и скрещенные кости на хвостовом оперении их истребителей-бомбардировщиков делают подразделение легко узнаваемым. Разведывательные батальоны американской морской пехоты также пользуются символом черепа со скрещенными костями в своей символике.

Наземные войска

Эмблема черепа с перекрещенными под ним костями использовалась множеством кавалерийских частей британской армии. Королевские уланы Ее Величества до сих пор используют символ в качестве своей эмблемы, унаследованной от 17-го полка легких драгун — боевого соединения, образованного в 1759 году после смерти генерала Вольфа в Квебеке, эмблемой которого в его честь была выбрана «голова смерти», опирающаяся на ленту с девизом «смерть или слава». Кокарда с этой эмблемой позже использовалась 17-м/21-м кавалерийским полком и ставшим его преемником полком Королевских улан Ее Величества, которых иногда за глаза называют «парнями смерти или славы».

Некоторые подразделения российских вооруженных сил, такие как войска специального назначения, воздушно-десантные войска, морская пехота, сегодня иногда используют символ черепа в берете своих на жетонах и тату.

Но мы же русские? Неужели вы хотите видеть на себе эмблему СС или подразделения дивизии «Мёртвая голова»??

Или хотите быть наследниками фашизма, бандитизма и коррсарства? Череп и кости как символ опасности

Череп и кости как символ опасности

Рисунок в виде человеческого черепа нередко используется в качестве знака, предостерегающего от смертельной опасности, например, от токсичных материалов на химическом производстве или на упаковках токсичных веществ, от высокого напряжения электрического тока, в фармацевтической промышленности и так далее.Татуировки с черепом

Череп в составе «мертвой головы» или отдельно является популярным мотивом татуировок. Подобные нательные рисунки не всегда имеют негативное значение. В некоторых странах мира татуировки с черепами являются символом перемен – как к лучшему, так и к худшему. В странах Латинской Америки череп имеет значение пресловутой фразы “Memento Mori”, «Помните о своей смертности». На первый взгляд подобная фраза может показаться удручающей, но такова правда жизни. Такие татуировки к тому же могут служить символом мужского шовинизма. Среди индейцев татуировка с черепом издавна считается оберегом от смерти. В последнее время приобретает все большую популярность мексиканский праздник под названием «День Мертвых». В этот праздник череп является символом смерти, рассматриваемой как глобальное освобождение. Татуировка с черепом ассоциируется у большинства людей с мыслями об опасности, смерти, разрушении. Татуировка с изображением «Веселого Роджера», черепа со скрещенными под ним костями, означает смерть и разрушение всякому, кто встанет на пути ее владельца.

В уголовном мире череп на татуировке означает принадлежность этого человека к так называемому «воровскому» званию, являясь символом уголовников, рвущихся к власти. Татуировка в виде черепа, пронзенного кинжалом, означает, что ее владелец поклялся отомстить представителям правоохранительных органов.

Символ смерти в виде татуировки с черепом может, как это ни парадоксально, отпугивать смерть. Именно поэтому подобные татуировки популярны среди представителей субкультур рок-музыкантов и байкеров.

Многим людям тяжело нести татуировку черепа на теле, поскольку она является символом смерти. Татуировка с черепом — это, кроме всего прочего, символ правды и других абсолютных понятий, таких как разрушение или смерть, также она может служить в качестве символа прощения и жертвы. Многие также рассматривают татуировку в виде черепа как знак ненависти и злобы.

Череп, отделенный от тела символизирует черную магию. Племена Кельтов обнаружили много отражений смерти в культуре доколумбовой Америки. Кельты верили в то, что черепа умерших содержат душу их хозяев, поэтому оберегали и показывали черепа своих предков, а также важных персон вражеских народов, погибших в сражениях, с особой осторожностью. Человек, который получал череп другого, овладевал достоинствами и силой, которыми был наделен владелец черепа при жизни. Некоторые секты буддистов используют амулеты в виде декоративных человеческих черепов, напоминающие им о священности жизни. Во многих культурах мира череп – это воплощение манны, таинственной силы человеческой души. У некоторых племен, обитающих в верховьях Амазонки, есть особые священные места, где хранятся черепа. Они считают, что духи умерших, которым принадлежали черепа при жизни, подчиняются человеку, который их хранит. В мексиканской культуре, как и во многих других, смерть – это не конец, а промежуточное состояние между двумя разными жизнями. Поэтому человеческий череп символизирует новую жизнь и реинкарнацию. Таким образом, смерть — это не полное уничтожение жизни, а всего лишь переход в другое состояние по окончании Вашей физической жизни.

Какие бы эмоции ни вызывал в нашем сознании череп: страх, отвращение, восхищение или радость – истина состоит в том, что он символизирует то, что Вы хотите увидеть.

Если череп или «мертвая голова» вызывает у Вас восхищение, то для Вас — это символ счастья и успеха. Если татуировка в виде черепа наводит на Вас ужас, то она будет являться символом смерти или разрушения. Чаще всего мы воспринимаем этот символ, опираясь на общественное мнение, характерное нашей культуре, но не нужно становиться заложниками предрассудков и чужого, навязанного Вам мнения.

Но если ты являешься членом братства ВДВ, то думаю это не наш символ. Особенно, когда его связывают с именем Бати. Александр Васильевич и Виталий Васильвич Маргелов — Категорически против этого !!!.

Как и Шаманов, Востротин, Поповских…и многие многие другие руководители и «легенды ВДВ».

Мы не войско черепов. А Воздушно десантные Войска — элита стран.

Так, что по моему мнению, не гоже такая атрибутика нам….

Мой коллега по Автопробегу ВДВ 2012г. «На Берлин» Евгений Ганин вообще рвёт эти футболки и флаги с черепами ВДВ. Но это не выход…

Но организации печатают, а вы ж покупаете?!…. Не будете покупать, не будут производить

Кружки

Знаки

Жетоны

Зажигалка

Вышивка

Немного покажу тату-партаки ВДВ. Про них позже напишу… Так, как сам бил (колол). Каюсь.

Череп с костями, как у пиратов — самый мощный оберег у славянских витязей, у кельтов и скандинавов. Оберег работает только тогда, когда в тему, а когда сикось-накось — это тот случай, когда уничтожается обрег.

источник История символа «Мертвая голова», или по – иному, «Адамова голова» насчитывает не одну сотню лет, и символ этот имеет христианское происхождение. Так что же он означает? По преданиям, место упокоения первого человека – Адама, находится на месте Голгофы, на которую была пролита кровь Христа, то есть у грешного человечества появилась возможность спасения. Так символ головы Адама стал означать победу над тленом и смертью.

В русских летописях, которые увидели свет намного раньше появления первых пиратов с пресловутым «Веселым Роджером», описан легендарный поединок монаха Александра Пересвета с татаро-моногольским батыром Челубеем перед началом Куликовской битвы. На рисунке на облачении Пересвета явственно виден символ «Адамовой головы». В то время «Адамова голова» была воинским символом с высоким духовным смыслом. В первых рядах любого Русского войска шли воины из монахов, их верхней одеждой были черные рясы, на которых было изображение черепа с костями. Эти воины – аскеты всегда принимали на себя первый удар, тем самым показывая остальному войску, что Вера к победе сильнее копий и мечей.

Далее на протяжении всей истории человечества символ «Мертвая голова» использовалась в войсках практически всех стран Западной Европы и в США. Особенно популярна она стала во второй половине XVIII века.

В качестве элемента военной формы «Мертвая голова» была использована в середине XVIII века в прусской армии. Ее крепили на головной убор (черную шапку), гусары ударных полков Фридриха Великого.

Примерно тогда же «Мертвая голова» появляется у уланов 17-го британского полка.

Появление «Адамовой головы» в России относится ко времени Отечественной войны 1812 г., когда ее стали использовать в качестве знака, размещаемого на головных уборах, ополченцы одного из Петербургских конных полков, который назвали «Бессмертным», или «Смертоносным» полком.

Несколько позже «Адамова голова» появляется в первом и втором эскадроне пятого Александрийского гусарского полка и в четвертом эскадроне Мариупольского полка.

В качестве флага «Мертвая голова» начала использоваться в частях атамана Бакланова во время Кавказской кампании.

Легкая кавалерия — предок нынешних десантников по своему назначению и задачам.

Денис Давыдов, когда готовил предложение по партизанской войне против Наполеона, называл ее скифской.

А еще во все времена славян набирали, именно как разведчиков.

источник Когда началась Первая мировая война, эмблему «Адамова голова» использовали в русской авиации. Летчикам, особо отличившихся в воздушных боях, вручали Георгиевские планки, на которых «Мертвыми головами» было отмечено число сбитых самолетов противника. Так же этот символ наносился на хвостах и пропеллерах самолетов.

В самый разгар войны этот символ появляется и в общевойсковых частях (48-я пехотная дивизия под командованием Л.Г. Корнилова).

Несколько позже этот символ был несколько видоизменен (вместо костей появились перекрещенные мечи).

Как известно, в России Первая мировая война плавно перешла в Гражданскую, и здесь так же не обошлось без этого символа. «Мертвую голову» носил ударный полк под командованием Корнилова, Женский батальон смерти М. Бочкаревой, «черные казаки» под командованием атамана С.Н. Булака-Балаховича и многие другие подразделения белого движения. Черный флаг «Мертвая голова» использовался и анархистами «батьки» Нестора Махно.

Советская власть тоже не обошлась без этого знака. В некоторое время после Октябрьской революции «Адамова голова» использовалась сотрудниками ЧК Советской республики.

Негативным этот символ стал больше после Великой Отечественной Войны, в паровозе с фашизмом.

Символ «Мертвая голова» на протяжении нескольких столетий использовался в освободительном движении Балканских государств. Когда началась Вторая Мировая война, «Мертвая голова» стала эмблемой сербского партизанского движения. В девяностых годах двадцатого века, когда в Боснии и Хорватии начались вооруженные столкновения с сербами, появились добровольцы, называвшие себя четниками. Они выступили под флагом «Адамова голова».

В России флаг «Мертвая голова» в последний раз использовался 96-ым Казачьим полком, принимавшим участие в боевых действиях в Приднестровье и Абхазии.

Кроме вышеизложенного, в двадцатом веке череп с костями как эмблему использовали британские коммандос, штурмовые части Франции и США.На сегодняшний день символ «Мертвая голова» часто используется какой-либо из сторон в локальных конфликтах, У байкеров она считается символом, помогающим одержать победу, и оберегающим от смерти. Так же флаг «Мертвая голова» — один из предметов атрибутики, используемой в субкультуре молодежного движения скинхедов.

Обычно такую символику носили отверженные части, штурмовики, те, кто серьезно рисковал.

Ну если подвести черту, то череп с костями у воина — это тот кто готов умереть…или «уже умер» (смертник).

Это как богатырь перед камнем: «налево пойдешь -коня потеряешь, направо пойдешь — богатым станешь, прямо пойдешь смерть найдешь». Тот путь что на смерть самой страшный, пока не сделаешь первый шаг. Вот этим вхождением в транс мы и валяли супостатам. Они то боялись помереть, а нам пофиг. Это, как первый прыжок с парашютом. Потом окажется, что там самые яркие приключения…… Вспоминают ветераны и сорвиголовы.

Данный мой пост АНТИПРОПАГАНДА (!) подобного «образа в ВДВ» Обратите на это внимание.

Комментарии пошли:

Владимир Посполит «Вадим, я не поленился и ВСЁ прочитал. Только я не увидел АНТИПРОПАГАНДЫ, а наоборот даже некоторое превозношение…. Все справки правильные и особенно , что «Мёртвая голова» один из символов Фашистских подразделений. Но, зачем ты искажаешь действительность и историю, написав, что «ГОЛОВА» была в ВДВ в Советское время??? В наше время мы точно бы настучали по черепу за такой ЧЕРЕП в сочетании с ВДВ. А БАТЯ наш — В.Ф. Маргелов, один из Героев ВОВ и создатель ВДВ, да он уничтожил бы и размазал как дерьмо Всех, кто стал ЧЕРЕПА пропагандировать!!! Вот такое моё мнение, жаль, что я не смог под твоей статьёй это написать!

Автор: Я стараюсь быть объективным. Осветил с разных сторон истории. А по поводу черепа на Партаках в советское время? Увы, но были…. Сам даже пару раз колол. Предупреждал, что не нужно. История многогранна. Я противник смешения ВДВ и этого…. На фото все тату старые…. советско-перестроечного периода

Это Украинский аэромобильный флаг… Дорисуются.

При размещении у себя на сайтах, блогах и группах не забывайте упоминать автора и источник.

desants.livejournal.com

Тату шлем: значение, фото татуировки, эскизы

Краткое значение тату шлем

Татуировка с изображением шлема — это знак защиты, мужской силы, упрямости, стойкости, высокой духовности, мужественности, чествования своей фамилии, верности традициям, драйва, брутальности, борьбы.

Значение татуировки шлем

Смысл тату в виде шлема – понятие сложное и обширное. Здесь роль играет все: какой вид шлема показан (исторический, фантастический, героя фильма или игры), это дает несколько вариантов для разъяснения.

Самый распространенным вариантом исторической эпохи, конечно же считается спартанский шлем, и носитель его изображения – заключает в себе мощь и стойкость в лучшем своём представлении, неиссякаемая энергия и безграничное стремление к сопротивлению с преградами.

Данный атрибут в виде татуировки выбирается теми мужчинами, которые способны найти решение любой задачи или трудности, даже весьма нелегкой на первый взгляд.

Тату в виде шлема спартанского воина указывает на то, что обладатель желает иметь такую же силу тела и духа, как солдат Древней Спарты. Ведь, войско спартанцев абсолютно вся состояла из стойких как физически, так и морально воинов.

Данный шлем укажет на стальную закалку и умение добиваться требуемого результата. Несет с собой также и мотивационный смысл о постоянном совершенстве души и тела.

Шлема средневековья скажут о чутком отношении обладателя к традициям какой-либо страны, идеалом поведения которых является основа поведения определенного вида войск тех времён. Человек с такой татуировкой может быть заинтересован историей. Не всегда это укажет на профессию. Обладатель тату может просто увлекаться культурными ценностями государства или отдельной страны, поэтому в данном варианте, тату подходит и девушкам.

В геральдическом направлении существует целая систематизация изображения шлемов на гербах, поэтому человек может нанести свой фамильный герб в виде татуировки. Чем больше золота на шлеме, тем более благородное происхождение его рода. Законорожденные, прямые потомки рода изображали шлем повернутый налево, если же шлем повернут направо, то так изображали на гербах бастардов.

Не так давно на телах людей можно встретить шлем Дарта Вейдера из Звёздных войн. Что он скажет о своем носителе? Что тот точно импонирует франшизе, и ему очень близок по духу путь героя, который носит этот атрибут.

Миры игр – сложная тема. Тату из игр всегда показывает вас, как человека-игрока. Есть ли исключения? Конечно. Допустим, если вы набьёте шлем морпеха из легендарной серии Doom, то большая часть вашего окружения будет интуитивно понимать, что вы очень брутальны, любите бесконечный драйв и никогда не останавливаетесь на достигнутом.

Байк-тематика проще в понимании – сделав тату мотошлема вы покажете, как о личной симпатии к экстриму, так и к чуткому отношению ценности жизни. Рациональным людям, он как нельзя кстати, которые не будут, круша всё, идти на верную гибель. Порою мотошлем отображают расколотым – так мотоциклисты указывают о их горькой утрате кого-то близкого из общества.

В тюрьмах также используется изображение шлема. Но спешим успокоить вас – в нём нет негативного значения – это показатель борьбы и братства. Порою выделяет рискованных людей, а в некоторых случаях, связанных в одну группу участников.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Оцените статью, для нас это очень важно:

Проголосовавших: 1 чел.

Средний рейтинг: 5 из 5.

otatuirovkah.ru

История танкового шлема (14 фото)

Одним из самых узнаваемых элементов военного обмундирования танкиста является танковый шлем, постепенно превратившийся в шлемофон. Подобные головные уборы всегда выполняют одни и те же функции: защита танкиста от травм и обеспечение связи, однако исторически танковые шлемы имели довольно сильные конструктивные и визуальные различия. Более того, прообразами первых танковых шлемов в разных странах послужили совершенно разные головные уборы.

Первые танки появились на полях сражений лишь в ходе Первой мировой войны. Стоит отметить, что эти железные монстры не отличились особой технологичностью, а уж о комфорте работы членов их экипажей не приходится даже говорить. Служба первых танкистов была, мягко говоря, некомфортной. Теснота, выхлопные газы, жар от работы двигателя, запах горючего, сильная тряска при движении — вот лишь небольшой перечень того с чем приходилось столкнуться первым танкистам.

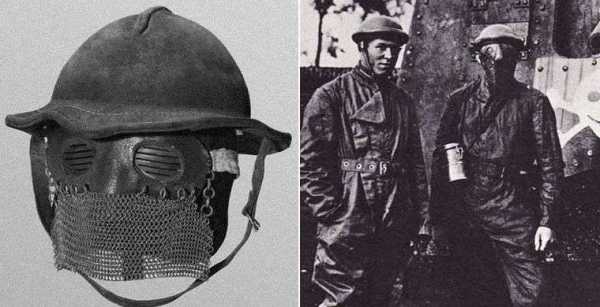

В случае попадания в танк снаряда экипаж запросто мог лишиться зрения из-за мелких осколков и раскаленных брызг металла. А обычную бытовую травму, ударившись головой при неловком движении, можно было получить и в стоящем на месте танке. Так как грозные боевые машины появились на поле боя в разгар войны, специальной униформы для танкистов просто не существовало. Первоначально их снабжали тем, что было под рукой. В Англии для танкистов специально модернизировали уже имеющийся пехотный шлем Mk.I, который из-за своей формы известен в простонародье как «тазик».

Данный шлем изготавливался из сплава стали и марганца, по этой причине первые английские шлемы практически не магнитились, при этом они имели всего один размер. Толщина используемой стали составляла 0,9 мм, масса шлема Mk.I — 950 граммов. В данный шлем устанавливался подшлемник, который был выполнен из вощенной ткани, под которым крепилась веревочная сетка, предназначенная для регулирования размера подшлемника. Сам подшлемник крепился при помощи одной клепки, которая была расположена в центральной части купола шлема. К куполу с внутренней стороны была прикреплена антисептическая хлопковая подкладка, которая предназначалась для впитывания пота.

Шлем Mk.I Cruise 2

Первоначально шлемы красили в цвет хаки, изредка уже в полевых условиях наносили на него камуфляж, позднее шлемы солдат вспомогательных частей начали окрашивать в темно-синий или черный цвет. С 1916 года при окрашивании в краску добавляли песок, для того чтобы устранить не нужный не передовой блеск.

В июне 1916 года специально созданный при Департаменте снабжения Комитет по защите глаз военнослужащих, создал новую версию шлема Круз 1 (Cruise I), который был назван так в честь главы данного комитета капитана Ричарда Круза. Особенностью данного шлема стала толстая кольчужная маска с мелкими ячейками. Данная маска крепилась к шлему на специальной проволочной дужке. Для фиксации она с помощью цепочки крепилась или к подбородному ремешку, который солдат в этом случае должен был закинуть под затылок, или к задней части полей самого шлема. Первоначально данный шлем разрабатывался для нужд окопной войны, им же должны были вооружаться сигнальщики и артиллеристы, однако шлем пригодился и первым танкистам.

В 1917 году был выпущен улучшенный вариант шлема, получивший название Круз-2. В нем кольчужную маску дополнили специальным рычажком-наносником. Небольшая с виду деталь выполняла сразу две функции: в боевом положении данный наносник предотвращал контакт кожи танкиста с металлом, а во время газовой атаки или если внутри танка становилось просто нечем дышать из-за дыма и пороховой гари, экипаж боевой машины надевал противогазы и с помощью данного рычажка-наносника фиксировал кольчужную маску на наружной части шлема.

Во Франции разрабатывать танковый шлем также начали на базе обычной пехотной модели, взяв за основу пехотную каску образца 1915 года системы Огюста Луи Адриана. Стоит отметить, что шлем Адрина стал одним из самых известных символов всей Первой мировой войны. Он широко использовался не только во французской армии, но и в десятках других стран, которые включили его в состав экипировки своих солдат, среди этих стран была и Россия. Данная каска производилась из стального листа толщиной 0,7 мм, а ее вес обычно составлял 700-800 грамм, варьируясь в зависимости от размера, которых были три, в отличии от единственного размера английского шлема Mk.I.

Танковый шлем Адриана, образца 1917 года

Решение разработать шлем непосредственно для танкистов было принято Адрианом в сентябре 1917 года. Работая над новым вариантом своей каски, он заменил передний козырек, закрепив на его месте толстый противоударный валик, который был выполнен из темной кожи. Также на шлеме появилась эмблема штурмовой артиллерии (с октября 1917 года рыцарский шлем типа Армэ, который был наложен на скрещенные пушечные стволы). Подбородный ремень, толстый подшлемный амортизатор и лепестковый подтулейник были выполнены из коричневой кожи. Данные шлемы красились в темно-синий цвет — «цвет горизонта».

В комплекте с танковым шлемом Адриана образца 1917 года, у которого не было забрала, шли шоферские или авиационные очки. Однако некоторые танкисты в бою для защиты лица цепляли к шлему специальную кожаную или стальную маску с очками-жалюзи и подвесной кольчужной «бородой», данные маски французские танкисты времен Первой мировой войны позаимствовали у пехотинцев. В пехоте они достаточно часто использовались наблюдателями в окопах.

Маски были призваны защитить танкистов от небольших пулевых осколков, отколов с внутренней стороны брони и свинцовых брызг. Это было необходимо, так как немецкая пехота с начала применения стальных монстров на поле боя начала концентрировать ружейно-пулеметный огонь на открытых смотровых щелях танков. По этой причине ранения лица и глаз составляли существенный процент ранений членов танковых экипажей. При этом и английские, и французские танкисты в годы Первой мировой войны часто шли в бой в противогазах, вне зависимости от того проводил противник газовую атаку или нет.

В нашей стране найти человека, который бы не знал о том, как выглядит шлем танкиста, сегодня практически нереально, если речь не идет о малых детях. О том, почему для танкового шлема в Советском Союзе был выбран именно такой силуэт и форма, сказать трудно. Известно лишь, что знакомый нам танковый шлем появился еще в 1934 году, при этом он претерпел до Второй мировой войны еще ряд модернизаций. Войну советские танкисты встречали в шлеме образца 1938 года. Радиооборудованием авиационного типа шлем начали оснащать только в конце 1942 года, после чего его и переименовали в шлемофон, а в простонародье новая версия танкового шлема получила прозвище «говорящая шапка».

Согласно техническим условиям 1938 года предусматривалось несколько вариантов шлемов для советских танкистов — кожаный, крытый кирзой, из кирзы и меховой. Кожаный шлем танкиста шили из черного шеврета, в качестве подкладки использовалась темно-синяя байка. Ото лба к затылку на шлеме находились три валика, выполнявших роль амортизаторов, в передней части располагался налобник. С боков шлема располагался или один валик, который пришивали по центру, или три, расположенные веером. Обязательным элементом советского танкового шлема были клапаны, которые призваны были защищать уши танкиста.

Все валики или ребра наполнялись конским волосом, в более поздних моделях шлемов для этой цели использовались технические волокна. Уже в годы Великой Отечественной войны в увеличенных пазухах и специальных карманах на клапанах шлема стали размещать радиооборудование (овальные чашки ларингофонов и телефонов, а также соединительные шнуры). Советский шлемофон, как собственно и практически вся советская военная машина отличались неким консерватизмом, по этой причине за практически 80 лет своего существования танковый шлем не претерпел никаких особых изменений.

Танковый шлем РККА, образца 1936 года

В США над созданием собственного танкового шлема задумались лишь в 1938 году. Согласно техническому заданию он должен был быть легким и одновременно прочным, обладать хорошей вентиляцией, легко сниматься и надеваться. Также он должен был быть обязательно приспособленным для размещения наушников радиосвязи. Победителем конкурса на создание танкового шлема стала компания Rawlings Manufacturing Corporation, которая представила к 1940 году свою разработку, получившую обозначение М1938. При этом за основу танкового шлема был взят защитный головной убор, который использовали спортсмены, играющие в американский футбол.

Первый американский танковый шлем производился из спрессованного химического волокна, для вентиляции на нем имелось 10 отверстий. Накладки на кожаные клапаны для защиты ушей и так называемое «заднее крыло», которое крепилось к шлему и предназначалось для защиты затылочной части головы танкиста, производились из того же материала. В боковых крыльях шлема М1938 были оборудованы отверстия для установки наушников. Внутри шлема находился подшлемник, который представлял собой 4 лепестка из кожи, соединенных в верхней части при помощи шнура. Данный шлем никак не защищал танкиста от пуль и осколков, но отличался легкостью конструкции, весил всего около 500 грамм. При выходе из танка танкист мог легко надеть поверх танкового шлема стандартный американский стальной шлем М1.

Танковый шлем M1938

Первые партии этих шлемов попали в американскую армию к концу 1941 года и показали себя с самой лучшей стороны. По этой причине правительство США приняло решение об их массовом выпуске. К концу войны над выпуском этих «полуспортивных уродцев», внешне шлем был не самым привлекательным, трудилось как минимум 4 крупных корпорации. Шлем был очень популярен среди танкистов и даже экспортировался в Австралию, Великобританию, Китай и Израиль. Американские танкисты использовали данный шлем вплоть до начала войны во Вьетнаме.

Американские танкисты (кадр из кинофильма «Ярость»)

Немецкие танковые экипажи в годы Первой мировой войны мало чем отличались от своих английских или французских коллег. Для защит головы они использовали кожаный амортизационный шлем с защитными валиками, который напоминал те, что уже носили авиаторы, или упрощенные версии, которые своей формой напоминали шлемы английских пехотинцев. Для того чтобы защитить свое лицо, они использовали маски из металла и кожи с прорезями для глаз, на которые сверху обычно надевали «очки-консервы». Также к этой маске могла крепиться кольчужная борода, которая должна была защитить от осколков область шеи танкиста. В таком облачении немецкий танкист представлял собой весьма устрашающее зрелище.

Любопытно, но в годы Второй мировой войны немецкие танкисты шлемов не использовали. При этом защитный головной убор, созданный еще до войны, у них имелся, по сути, представляя собой обыкновенный берет. Немецкий танковый шлем состоял из двух частей: большого мягкого берета и подшлемника, который непосредственно и облегал голову. Берет был надет поверх подбитого войлоком подшлемника на клеенчатой подкладке и вплотную подгонялся к подшлемнику. Сам подшлемник обтягивался шерстяной тканью черного цвета.

Немецкие танкисты на фоне танка «Тигр»

Уже во время кампании в Польше, голову немецких танкистов покрывали лишь пилотки. Причина отказа немцев от шлемов до сих пор является предметом ожесточенных споров, как между экспертами, так и любителями. По одной из версии довоенные немецкие танковые шлемы просто не стыковались с радиооборудованием, на которое очень серьезно полагались немецкие танковые части с самого начала Второй мировой войны. По другой версии, в немецких танках было достаточно просторно и комфортабельно, поэтому защита головы не требовалась.

Так или иначе, за весь период войны в панцерваффе так и не было введено специального головного убора, который танкисты носили бы именно в танке. Существуют свидетельства о том, что разработка танкового шлема велась в Германии в 1940 году, но дальше экспериментальных образцов дело не пошло.

Любопытным и курьезным представляется тот факт, что в некоторых советских кинолентах, которые были посвящены событиям Великой Отечественной войны, немецкие танкисты изображены в танковых шлемах, при этом в каждом фильме они разные. Одним из самых ярких примеров стал четырехсерийный фильм «Блокада». По причине незнания или непонимания, как можно управлять грозной боевой машиной без защиты головы, весь фильм немецкие танкисты щеголяли в шлемах, похожих на итальянские, которые в годы войны применялись союзниками гитлеровцев: итальянцами, румынами, венграми. Сами же эти шлемы из фильма, по всей видимости, представляли собой стеклопластиковые шлемы для занятий мотоспортом, покрашенные в черный цвет.

История танкового шлема Немецкий танкист в фильме «Блокада» или когда военные консультанты спят.

Если же говорить об итальянских танковых шлемах, то к началу 1930-х годов, танкисты этой страны носили защиты авиационные шлемы. Однако в 1935 году в армию поступил новый шлем, получивший обозначение М1935. Купол этого шлема изготавливался из волокон и сверху обтягивался кожей. Поля шлема были проложены специальным валиком, который наполняли технической ватой, валик должен был служить для гашения силы удара. В отличие от многих других танковых шлемов тех лет, у итальянского шлема отсутствовали крылья по бокам и сзади. Вместо них присутствовал прямоугольный кусок кожи, который был пришит к шлему по типу плаща. Глаза итальянские танкисты обычно прикрывали авиационными очками.

Итальянский танковый шлем отличался простотой своей конструкции и технологических решений, однако зарекомендовал себя достаточно неплохо. Более того, танковый шлем М1935 стал одним из немногих, которые позднее перекочевали из танковых и в другие рода войск. К примеру, в итальянской армии считалось нормальной практикой, когда танковыми шлемами снаряжались десантные части. Позднее в качестве головного убора его начали носить и полицейские моточастей.

Данный танковый шлем почти без изменений продолжал служить итальянским военным вплоть до 1960-х годов. За это время он успел послужить прообразом для создания танковых шлемов в нескольких странах Европы. К примеру, в Венгрии данный шлем модифицировали, заменив боковые вентиляционные отверстия на крепления для средств связи.

Итальянские танкисты в годы Второй мировой войны

Японский танковый шлем образца 1938 года был необычен, но, пожалуй, выглядел лучше, чем многие японские танки, которые иначе как несуразными назвать сложно. Этот танковый шлем представлял собой пробковый полусферический каркас, который сверху был обтянут хлопчатобумажной тканью коричневого цвета. Тканевый чехол шлема формировали шесть треугольных лоскутов, которые были сшиты между собой. В верхней части купола, где сходились лоскуты ткани, имелось единственное вентиляционное отверстие.

Данный танковый шлем, как и американский, напоминал о спорте, представляя собой милитаризированное подобие «жокейского шлема». В передней нижней части шлема на пришитой тканевой пятиугольной кокарде размещалась тканевая пятиугольная звезда.

Японский танковый шлем

Японские танкисты возле своих танков

На голове танкиста шлем удерживался при помощи кожаного подбородочного ремня и двух клапанов, к которым могли крепиться средства радиосвязи. Несмотря на простоту своего внешнего вида, внутренности японского шлема были весьма интересны и были достаточно эффективны, равномерно распределяя энергию удара. Восемь секторов-лепестков из кожи, по четыре с каждой стороны, в центре соединялись между собой при помощи шнуровки. Глубину положения головы в шлеме можно было регулировать с помощью шнура, который проходил через отверстия секторов. Как и другие танковые шлемы Второй мировой, он не мог защитить своего владельца от пуль или осколков, при этом у японского шлема также конструктивно отсутствовала защита ушей и шеи.

Другие статьи:

nlo-mir.ru

униформа и снаряжение (29 фото)

Ранним утром 22 июня 1941 года немецкие войска атаковали границу Советского Союза на широком фронте от Балтийского до Чёрного моря — началась Великая Отечественная война. Танковые войска вермахта и Красной армии к этому времени были самыми сильными и многочисленными в мире. Как выглядели люди, занявшие места за рычагами боевых машин по обе стороны фронта?

Обилие образцов униформы и снаряжения, принятых на снабжение в Красной армии, привело к тому, что танкисты даже внутри одной воинской части или подразделения могли быть экипированы по-разному. Показанные на фото командиры лёгких танков Красной армии и вермахта выглядят так, как выглядели тысячи танкистов в первый день войны. По возможности наиболее распространённые варианты униформы и снаряжения указаны в описаниях, но, безусловно, материал не может претендовать на исчерпывающую полноту.

Вермахт

1.Пилотка.

Летом 1941 года на головах немецких танкистов чаще всего можно было увидеть пилотку (Feldmütze M34) чёрного цвета. Этот головной убор пришёл на смену специальному танковому берету (Schutzmütze), введённому вместе с комплектом танковой униформы 12 ноября 1934 года.

Берет изготавливался из чёрного шерстяного сукна, оснащался внутренним каркасом из толстых войлочно-тканевых подушек и выполнял защитную функцию, предохраняя голову от ударов внутри танка. Однако ношение берета вместе с наушниками оказалось затруднено, на голове он смотрелся не очень красиво и был неудобен в обиходе. Всё это привело к тому, что танкисты берет не любили и пытались при любом удобном случае заменить на общевойсковую пилотку.

Наконец 15 января 1941 года береты были официально сняты с производства и заменены для танковых подразделений суконной пилоткой. Это не касалось экипажей танков Pz.Kpfw.38(t) и водителей бронеавтомобилей. Изредка берет продолжали носить и в других частях, но это было скорее исключением.

Пилотка для танкистов полностью повторяла покрой обычной пилотки вермахта, но изготавливалась не из принятой для армейцев ткани серо-зелёного цвета (Feldgrau), а из чёрного сукна, использовавшегося для остальной униформы танковых войск. Спереди на пилотке нашивалась круглая кокарда цветов национального флага, над ней «угол» из сутажа по цвету рода войск (Waffenfarbe), а сверху размещался орёл — национальная эмблема. Для каждого рода войск в вермахте использовался свой цвет канта погон и сутажа (так называемый приборный цвет). У танкистов это был розовый.

2. Защитные очки.

Нередко командир танка наблюдал за боем, высунувшись в люк, при этом для защиты глаз использовались различные очки. На фотографии представлен один из распространённых вариантов — такие очки за форму стёкол звали «лисичками». В них алюминиевая оправа со стёклами-триплексами и резиновыми уплотнителями удерживались на голове лентой с резинкой.

2. Бинокль.

В сухопутных войсках вермахта получили распространение бинокли 6×30 (шестикратное увеличение и диаметр передней линзы 30 мм). В военных биноклях была нанесена визирная сетка, позволявшая определять расстояние и размер объектов на местности. Бинокли хранились и переносились в футлярах из различных материалов: кожа, бакелит и т. п. Футляр мог носиться на ремне, продетый через специальные шлёвки, или на ремешке через плечо. Могли носить бинокль и без футляра, надев его на шею.

Помимо немецких биноклей, зачастую использовались трофеи — так, на фото представлен бинокль советского производства, внешне практически полностью соответствующий немецкому.

3. Рубашка и галстук.

Под танковую куртку полагалась надевать уставную рубашку (Heershemd) с галстуком. У танкистов она была серого цвета, с отложным воротником. Рубашка, надевавшаяся через голову, была длинная, до середины бедра, имела разрезы снизу по бокам и застёгивалась на пуговицы в верхней части. Пуговицы не доходили до низа рубашки. Рукава — длинные, с манжетами, застёгивающиеся на пуговицы. Карманов на груди рубашки предусмотрено не было. Галстук был чёрного цвета, допускалось ношение гражданских вариантов.

Жарким летом 1941 года в боевой обстановке немецкие танкисты часто снимали довольно тёплые танковые куртки и оставались в одних рубашках. Из-за этого сложно было определить звание танкистов — офицеров отличали только по соответствующему варианту пилотки. В редких случаях для устранения путаницы офицеры самостоятельно нашивали погоны на рубашку.

4. Танковая куртка.

Специальная чёрная танковая униформа (Sonderbekleidung der Deutschen Panzertruppen) была введена в немецкой армии 12 ноября 1934 года для ношения военнослужащими танковых войск. Она использовалась с незначительными изменениями вплоть до 1945 года. Есть легенда, что к разработке танковой униформы причастен тогдашний начальник штаба моторизованных войск полковник Гейнц Гудериан, что именно он выбрал цвет и придумал дизайн с приталенной короткой курткой на основе популярного лыжного костюма того времени. Чёрный цвет был выбран потому, что на нём меньше видны грязь, копоть, потеки масла и бензина, неизбежно присутствующие в каждом танке или бронемашине.

Танковая куртка (Fieldjacke) шилась из чёрного шерстяного сукна. По бокам на куртке предусматривались крюки для поддержки поясного ремня. На ней не было выступающих пуговиц или карманов, которые могли за что-то зацепиться в тесноте танка, а двойной запах на груди хорошо защищал от ветра или сквозняка. В целом куртка была похожа на современные кожаные куртки байкеров, знаменитые «косухи». Верхние две пуговицы куртки при ношении не застёгивались, лацканы были отвёрнуты. В случае же непогоды куртку можно было застегнуть на все пуговицы, а воротник поднять вверх и прикрыть им шею.

На плечах куртки через шлёвку и на пуговицу закреплялись погоны, на правой стороне груди с 1936 года нашивался орёл — национальная эмблема нацистской Германии, на левом рукаве размещались уголковые унтер-офицерские нашивки-винкели. Край широкого воротника имел выпушку по цвету рода войск (Waffenfarbe), а на воротнике крепились петлицы танковых войск с черепами.

Чёрные суконные петлицы немецких танкистов имели форму косого параллелограмма. По периметру они отделывались приборным цветом, в центре размещалась эмблема танковых войск — череп со скрещёнными костями. Из-за сходства танковой эмблемы с черепом с фуражки войск СС танкистов панцерваффе часто принимали за эсэсовцев со всеми вытекающими для них последствиями. До сих пор чёрная униформа и череп с костями легко вводят в заблуждение неопытного читателя.

Лента к Железному кресту.

1 сентября 1939 года, с началом войны, по указанию Гитлера была восстановлен орден Железного креста. В целом общий вид награды повторял дизайн предшественника, но имел некоторые отличия: свастику в центре креста и год учреждения награды в Третьем рейхе на нижнем луче.

Низшей ступенью награды был Железный крест II класса. Награждённые им носили ленту цветов флага нацистской Германии, продетую во вторую петлицу полевой формы или танковой куртки. Иногда танкисты допускали вольности в ношении ленты: на многих фото она продета через первую петлицу.

Нагрудный знак «За танковую атаку».

У этого нагрудного знака для экипажей танков панцерваффе, учреждённого 20 декабря 1939 года, есть несколько названий на русском языке: «За танковый бой», «За танковую атаку», «Нагрудный штурмовой танковый знак». На немецком он называется проще, но тоже не совсем кратко — Panzerkampfwagenabzeichen (букв. «танковый значок»). Для награждения этим знаком необходимо было поучаствовать в трёх или более отдельных танковых атаках, либо получить ранение во время боевой операции, или же проявить особую храбрость в ходе боевой операции, или получить другую награду за храбрость на поле боя.

К 22 июня 1941 года существовало две разновидности этого знака: серебряная и бронзовая. Введение бронзового знака потребовалось для награждения военнослужащих танковых войск, не относящихся к экипажам танков: пехотинцев танковых дивизий, медиков, членов экипажей штурмовых орудий и т. п.

5. Поясной ремень.

Поясной ремень с пряжкой (Leibriemen mit Koppelschloss) в панцерваффе использовался стандартный, принятых для остальных частей вермахта. К июню 1941 года в сухопутных войсках было распространено два основных типа солдатских пряжек, различавшихся визуально: с орлом вермахта и свастикой и с орлом рейхсвера.

Ремень рядового и унтер-офицерского состава изготавливался из толстой широкой полосы кожи, к которой для регулировки полноты ремня был пришит зацеп и хлястик с отверстиями для зубцов пряжки. Пряжка надевалась на полотно ремня, а её зубцы входили в отверстия хлястика, после чего ремень застёгивался с помощью зацепа.

У танкистов ремень не являлся основой для размещения всего снаряжения, как у пехоты, и нёс более декоративную функцию — покрой униформы позволял прекрасно обходиться и без ремня, что видно по многим историческим фотографиям. Ремень был необходим на построениях, а также для переноски личного оружия в кобуре. В этом случае кобура размещалась слева сбоку или спереди слева на животе.

6.Личное оружие.

Немецкие танкисты в большинстве своём были вооружены одним из двух типов пистолетов под патрон 9×19 мм — «Люгером» P08, он же знаменитый «Парабеллум», либо «Вальтером» P38 (на фото).

«Люгер» был разработан в начале ХХ века, но зарекомендовал себя мощным, надёжным и точным оружием. Из-за своих характеристик и узнаваемого внешнего вида он был желанным трофеем среди солдат армий антигитлеровской коалиции. «Вальтер» являлся относительно новой конструкцией, разработанной в 1938 году, и к началу войны с СССР большое количество этих пистолетов находилось именно на вооружении танковых экипажей панцерваффе.

Переносился пистолет в кобуре, висящей на поясном ремне либо сбоку слева либо сдвинутой вперёд, на левую часть живота. На фотографии немецкий танкист вооружён пистолетом «Вальтер» P38, под который использовалось два типа кобур: один массивный, из формованной кожи, часто называемый среди коллекционеров «чемоданом», второй упрощённый — он показан на иллюстрации.

7. Танковые штаны.

В комплекте к берету и куртке танкистов 12 ноября 1934 года были введены штаны (Tuchhose). Так же, как берет и куртка, они изготавливались из чёрного шерстяного сукна.

Покрой штанов напоминал лыжные брюки того времени, плотно обхватывающие талию и не стесняющие движения ног, с широкими штанинами прямого кроя, собирающимися вокруг лодыжек. На брюках было два косых кармана с фигурными клапанами спереди и два кармана с клапанами сзади. Все клапаны закрывались на пуговицы. Также спереди был сделан небольшой кармашек для часов. Застёгивались брюки на пуговицы и утягивались на талии спереди с помощью пришитого к поясу ремешка.

Брюки без изменений шили до 1945 года. Одинаковые по покрою, они носились всеми танкистами независимо от звания, от рядового до генерала, потому что каких-либо кантов или лампасов предусмотрено не было.

8. Сапоги.

Основных видов обуви танкистов панцерваффе летом 1941 года было два. Первый — ботинки на шнурках (Schnürschuhe). Танковые брюки собирались вокруг их голенищ и застёгивались на пуговицу, закрывая верхнюю часть ботинок и образуя характерный силуэт.

Обычно танкисты использовали стандартные ботинки, поставлявшиеся в вермахт. Однако служба в танковых войсках не предусматривала длительных пеших переходов, поэтому традиционные для пехоты железные шипы и подковы на носках и каблуках использовались крайне редко. Кроме того, подбитые железом ботинки или сапоги скользили по броне танков и броневиков, что представляло дополнительную опасность для владельца обуви.

Помимо ботинок, танкисты носили обычные маршевые сапоги (Stiefel) с широкими короткими голенищами, иногда укорачивая их специально. Подошвы и каблуки сапог так же, как и у ботинок, старались не подбивать. В случае если танкист носил сапоги, штанины брюк заправлялись в голенище и носились с напуском. Сапоги были удобнее ботинок: они не требовали шнуровки, их можно было быстро обуть или снять. На исторических фотографиях видно, что ношение сапог было широко распространено в танковых войсках вермахта.

РККА

9. Шлемофон.

Танковый шлемофон РККА, разработанный в середине 30-х годов ХХ века, в силу своей конструкции создал легко узнаваемый и по сей день силуэт советского танкиста. Он оказался настолько удачен, что аналогичная конструкция используется до сих пор в армии России как экипажами танков и другой бронетехники, так и, с некоторыми упрощениями, в ВДВ в качестве прыжкового шлема.

К 1934 году танковые войска СССР росли и активно развивались, количество танков уже исчислялось многими сотнями. Назрела необходимость разработки танковой спецодежды, одним из элементов которой стал шлемофон. Шили шлемофоны из прочной и плотной чёрной материи, которая в документах иногда называется «кирза» (фото вверху), но в данном случае важно не путать её с материалом солдатских сапог, с которым ткань не имеет ничего общего. Другим, более редким, материалом была тонкая чёрная кожа (на фото).

Шлем имел подкладку из байки, на который нашивались валики, набитые конским волосом, войлоком, нарезанным сукном или технической ватой. Напротив ушей делались кармашки с клапанами, в которые могли вставляться наушники, а за счёт ремешков сверху и на затылке можно было подгонять размер шлемофона под голову танкиста. Застёгивался шлемофон подбородочным ремешком. Производились летний и зимний варианты шлемофона — последний имел внутри меховую подкладку.

Защитные очки.

Для защиты глаз танкистов от пыли, веток и мелких камней во время движения полагались специальные предохранительные очки. Конструкции у них были самые разные, но на фото представлен наиболее распространённый тип, который почти без изменений можно встретить и сейчас.

Очки полагались всем без исключения членам экипажей танков, транспортных машин, шофёрам автомобилей и их помощникам, трактористам, механикам, строевым расчётам авточастей, военнослужащим войсковых и вспомогательных частей механизированных соединений.

Конструктивно очки представляли собой обычные стёкла в оправе, закреплённые на кожаном или дерматиновом оголовье, которое удерживалось от спадания резинкой с регулировочной пряжкой. Благодаря конструкции очки компактно складывались и не занимали много места при хранении.

10.Гимнастёрка.

До 1 февраля 1941 года обмундирование танкистов, в том числе и гимнастёрка, отличалось от других родов войск цветом: он был «стальной». Однако затем это различие было устранено, и весной 1941 года танкисты получили летнюю гимнастёрку и шаровары единого зелёного цвета. К 22 июня 1941 года рядовой и младший командный состав танковых войск был одет в солдатские гимнастёрки образца 1935 года, на которые были нашиты танковые петлицы.

Гимнастёрка образца 1935 года была введена в РККА взамен гимнастёрки образца 1931 года. На груди нашивались два кармана, закрытые клапанами с пуговицами. Застёгивалась она также на пуговицы, скрытые под планкой. На локтях нашивались налокотники из дополнительного слоя ткани. Рукава — с манжетами, застёгивавшимися на две пуговицы. Изготавливались гимнастёрки из хлопчатобумажной меланжевой ткани.

У гимнастёрки был отложной воротник, на который нашивались цветные петлицы с полем и кантами по роду войск, в данном случае — чёрные с красным. В углу петлицы крепилась эмблема рода войск — золотистый стилизованный силуэт танка БТ. Танковая эмблема была введена 10 марта 1936 года. Танковые петлицы изготавливалось из чёрного бархата у старшего и среднего командного состава, у рядового и младшего командного состава встречались суконные варианты.

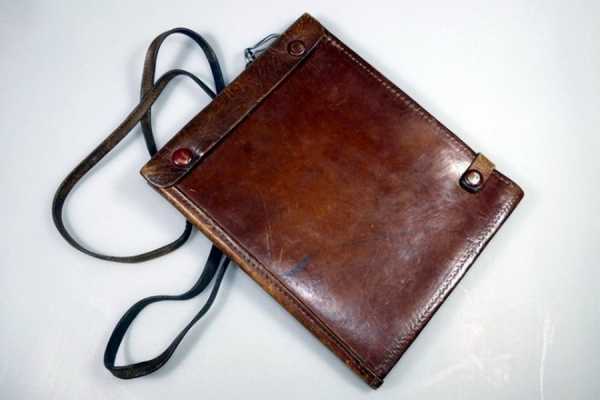

11.Палетка для карт.

Для переноски и удобного использования топографических карт в РККА использовалась специальная двухстворчатая сумка-палетка. Именно этот предмет экипировки часто называют планшетом, часто путая с полевой сумкой. Палетка прилагалась к полевой сумке и носилась внутри либо вместо неё.

Изготавливалась палетка из кожи, закрывалась сверху на клапан. Для того чтобы клапан случайно не открывался, были предусмотрены две кнопки, а для того чтобы не раскрывалась вся сумка, в нижнем правом углу был сделан небольшой ремешок с такой же кнопкой. Внутри палетки было одно большое отделение, в которое укладывалась сложенная топографическая карта. Для удобства пользования внутренняя перегородка палетки была сделана из прозрачного целлулоида, который предохранял карту от дождя и царапин.

При переноски палетка либо цеплялась за муфты единого походного снаряжения 1932 года, либо перекидывалась через плечо на тонком кожаном ремешке. После Великой Отечественной войны от этого предмета экипировки отказались, сделав отделение для карт внутри полевой сумки.

12. Снаряжение образца 1932 и 1935 годов.

1 июля 1932 года для среднего, старшего и высшего начальствующего состава сухопутных сил РККА было введено единое походное снаряжение, часто называемое по году принятия на снабжение. Ремень от этого снаряжения очень похож на тот, что использовался позже в советской и российской армиях. Главное отличие — в материале пряжки: она не была латунной.

Изготавливалось снаряжение из кожи разных оттенков, от тёмно-коричневого до коричнево-красного или практически жёлтого. В комплект снаряжения входил поясной ремень с двузубой пряжкой, на который надевались две муфты с полукольцами сверху и снизу. К верхним полукольцам пристёгивались концы плечевых ремней, к нижним крепилась полевая сумка и ремешки для шашки (теми, кому она полагалась). Помимо этого, в снаряжение входили кобура для револьвера, полевая сумка и палетка для карт.

В походно-караульном варианте полагалось носить свисток в чехле со шнуром на одной из плечевых лямок, флягу в чехле на поясе и бинокль в футляре на шее, а сверху надевался противогаз в сумке. В зависимости от формы одежды и рода войск единое походное снаряжение носилось с одним или двумя плечевыми ремнями. Лётчики носили только один плечевой ремень.

3 декабря 1935 года было введено новое обмундирование и знаки различия для всего личного состава РККА. Претерпел значительные изменения поясной ремень, пряжку которого стали делать из латуни с прорезной пятиконечной звездой. Он стал застёгиваться на один шпенёк, от двойных плечевых ремней отказались.

В войсках к 1941 году использовались оба вида снаряжения для среднего, старшего и высшего начальствующего состава, танкистам не было регламентировано, носить один или два плечевых ремня. Кроме того, судя по фотографиям и фильмам, единое походное снаряжение 1932 года или 1935 года могли носить старшины и помощники политруков.

13. Личное оружие.

Основным личным оружием командира танка и механика-водителя был револьвер Нагана образца 1895 года с некоторыми незначительными изменениями, внесёнными в конструкцию в СССР в 1920–1930-е годы.

Одной из важных причин, по которой револьвер был основным личным оружием танкистов, было наличие в башнях танков специальных закрывающихся изнутри бойниц, через которые экипаж в случае необходимости мог отстреливаться от противника. Основной советский пистолет ТТ плохо подходил для этих целей: его ствол нельзя было выставить в бойницу. Тем не менее при нехватке «наганов» танкистам выдавали именно ТТ.

Носился револьвер в кобуре на правом боку. Кобура (верхнее фото) использовалась от комплекта походного снаряжения 1932 года, и в этом случае плечевые ремни цеплялись за полукольца на ней. В другом варианте ношения кобура просто надевалась на поясной ремень образца 1932 или 1935 годов.

Рядовой и младший командный состав мог носить кобуру на простом солдатском ремне, но чаще использовался вариант кобуры со специальным плечевым ремешком. В этом случае поясной ремень прижимал ремешок кобуры к телу, исключая её раскачивание при передвижении. В 1940 году появилась универсальная кобура для пистолета ТТ и револьвера Нагана (нижнее фото). Её носили аналогично ранней кобуре.

14. Полевая сумка.

Использовалась командным составом сначала в армии Российской империи, а позже в РККА. В 20-е годы она претерпела некоторые конструктивные изменения, а в 1932 году вошла в единое походное снаряжение командного состава РККА.

Предназначалась сумка для хранения и переноски документов, компаса, курвиметра, линейки, письменных принадлежностей и инструмента. Зачастую в неё укладывали личные вещи. Носилась полевая сумка на поясном ремне либо на специальном ремешке через плечо. Закрывалась клапаном, который фиксировался ремешком через пряжку. Изготавливалась полевая сумка изначально из кожи, но в 1941 году некоторые сумки стали шить из кирзы темно-зелёного цвета. После Великой Отечественной войны в конструкцию полевой сумки внесли существенное изменение — сделали отделение для карт, закрытое прозрачным целлулоидом для защиты от влаги при использовании под дождём.

Компас.

Старейший войсковой компас был сконструирован в 1907 году В. Н. Адриановым. Он имел простую конструкцию и фосфоресцирующую подсветку стрелки и лимба для работы ночью.

Корпус компаса изготавливался из бакелита, на который надевалось вращающееся кольцо из латуни (позже алюминия). Внутри корпуса компаса помещалась круговая шкала-лимб, разделённая на 120 делений. Для визирования на местные ориентиры и снятия отсчётов по шкале компаса на вращающемся кольце компаса снаружи сделано визирное приспособление: мушка, целик и указатель отсчётов в виде стрелки на внутренней стороне кольца. Компас мог надеваться на руку, в походном положении переносился в полевой сумке. Входил в состав единого походного снаряжения 1932 года. Использовался при работе с картой и ориентировании на местности.

15. Комбинезон.

Как вид специальной одежды танкистов комбинезон появился в 20-х годах ХХ века. В РККА комбинезоны для танкистов были приняты на снабжение в следующем десятилетии. Ранние образцы этой одежды шились из прочной крашеной хлопчатобумажной ткани тёмно-синего цвета и застёгивались на пуговицы. Позже сзади появился откидной клапан, была введена застёжка-молния. Основное предназначение комбинезона — защита обмундирования от грязи при езде в танке и проведении технических работ.

Комбинезон представлял собой комбинацию куртки и шаровар, составляющих одно целое. Сзади по талии был сделан откидной клапан. Воротник комбинезона — отложной, с застёжкой крючком. Рукава трёхшовные, с налокотниками и с затяжными хлястиками для стягивания низа рукава, без манжет. По низу рукава пришивались две регулировочные пуговицы для хлястиков. Штанины по низу имели хлястики для утяжки, также застёгивающиеся на регулировочные пуговицы. На штанины спереди нашивались наколенники в форме ромба, а на задней части — усилители-леи.

Пояс пришивался к разъёмному клапану сзади и затягивался металлической пряжкой спереди. На боках комбинезона на талии вшивались два крючка, на которые накидывались металлические петли клапана, удерживавшие его в застёгнутом положении. Комбинезон имел один карман с клапаном на левой половине груди и один карман на правом бедре, прикрытый полуклапаном; клапаны карманов застёгивались на пуговицу.

Наряду с застёжкой-молнией комбинезоны изготавливались и с застёжкой на пуговицы, прикрытые планкой. Цвет ткани комбинезона не обязательно был тёмно-синим — он мог быть серым, встречаются упоминания о комбинезонах цвета хаки. Черные комбинезоны появились в войсках только после начала Великой Отечественной войны. На отложной воротник комбинезона могли нашиваться петлицы, аналогичные гимнастёрочным. На исторических фотографиях можно видеть комбинезоны как с петлицами, так и без них.

16. Сапоги.

Изначально кожаные юфтевые сапоги были единственной обувью русского солдата: ботинки с обмотками были введены только в начале 1915 года, когда армия резко прибавила в численности и сапог стало не хватать. В РККА сапоги поступали на снабжение всех родов войск.

В середине 30-х годов СССР был придуман материал, который сейчас принято называть «кирза». На тканевую основу наносили искусственный бутадиен-натриевый каучук с имитацией фактуры кожи. Использовался этот материал для изготовления отдельных деталей снаряжения и пошива солдатских сапог. В танковые части Красной армии поступали кожаные сапоги, изготовленные из юфти или яловой кожи. Ботинки с обмотками или кирзовые сапоги танкистам не полагались.

Источник

ribalych.ru

Самые известные танковые шлемы Второй мировой войны: narvasadataa

Один из самых узнаваемых элементов военного обмундирования танкиста это, конечно же, танковый шлем, постепенно превратившийся в шлемофон. Подобные головные уборы всегда выполняют одни и те же функции: защита танкиста от травм и обеспечение связи, однако исторически танковые шлемы имели довольно сильные конструктивные и визуальные различия. Более того, прообразами первых танковых шлемов в разных странах послужили совершенно разные головные уборы.

Дон Кихот в консервной банке.

Первые танки появились на полях сражений лишь в ходе Первой мировой войны. Стоит отметить, что эти железные монстры не отличились особой технологичностью, а уж о комфорте работы членов их экипажей не приходится даже говорить. Служба первых танкистов была мягко говоря некомфортной – теснота, выхлопные газы, жар от работы двигателя, запах горючего, сильная тряска при движении – вот лишь небольшой перечень того с чем приходилось столкнуться первым танкистам.

В случае попадания в танк снаряда экипаж запросто мог лишиться зрения из-за мелких осколков и раскаленных брызг металла. А обычную бытовую травму, ударившись головой при неловком движении, можно было получить и в стоящем на месте танке. Так как грозные боевые машины появились на поле боя в разгар войны, специальной униформы для танкистов просто не существовало. Первоначально их снабжали тем, что было под рукой. В Англии для танкистов специально модернизировали уже имеющийся пехотный шлем Mk.I, который за свою форму известен в простонародье, как «тазик».

Танковый шлем Mk.I Cruise 1 Данный шлем изготавливался из сплава стали и марганца, по этой причине первые английские шлемы практически не магнитились, при этом они имели всего один размер. Толщина используемой стали составляла 0,9 мм, вес шлема Mk.I – 950 грамм. В данный шлем устанавливался подшлемник, который был выполнен из вощенной ткани, под которым крепилась веревочная сетка, предназначенная для регулирования размера подшлемника.

Сам подшлемник крепился при помощи одной клепки, которая была расположена в центральной части купола шлема. К куполу с внутренней стороны была прикреплена антисептическая хлопковая подкладка, которая предназначалась для впитывания пота. Первоначально шлемы красили в цвет хаки, изредка уже в полевых условиях наносили на него камуфляж, позднее шлемы солдат вспомогательных частей начали окрашивать в темно-синий или черный цвет. Начиная с 1916 года, при окрашивании в краску добавляли песок, для того чтобы устранить не нужный не передовой блеск.

В июне 1916 года специально созданный при Департаменте снабжения Комитет по защите глаз военнослужащих, создал новую версию шлема Круз 1 (Cruise I), который был назван так в честь главы данного комитета капитана Ричарда Круза. Особенностью данного шлема стала толстая кольчужная маска с мелкими ячейками. Данная маска крепилась к шлему на специальной проволочной дужке. Для фиксации она с помощью цепочки крепилась или к подбородному ремешку, который солдат в этом случае должен был закинуть под затылок, или к задней части полей самого шлема. Первоначально данный шлем разрабатывался для нужд окопной войны, им же должны были вооружаться сигнальщики и артиллеристы, однако шлем пригодился и первым танкистам. В 1917 году был выпущен улучшенный вариант шлема, получивший название Круз-2.

Типичный танкист Первой мировой В нем кольчужную маску дополнили специальным рычажком-наносником. Небольшая с виду деталь выполняла сразу две функции: в боевом положении данный наносник предотвращал контакт кожи танкиста с металлом, а во время газовой атаки или если внутри танка становилось просто нечем дышать из-за дыма и пороховой гари, экипаж боевой машины надевал противогазы и с помощью данного рычажка-наносника фиксировал кольчужную маску на наружной части шлема.

Французская элегантность.

Во Франции разрабатывать танковый шлем также начали на базе обычной пехотной модели, взяв за основу пехотную каску образца 1915 года системы Огюста Луи Адриана. Стоит отметить, что шлем Адрина стал одним из самых известных символов всей Первой мировой войны. Он широко использовался не только во французской армии, но и в десятках других стран, которые включили его в состав экипировки своих солдат, среди этих стран была и Россия. Данная каска производилась из стального листа толщиной 0,7 мм, а ее вес обычно составлял 700-800 грамм, варьируясь в зависимости от размера, которых были три, в отличии от единственного размера английского шлема Mk.I.

Танковый шлем Адриана, образца 1917 года Решение разработать шлем непосредственно для танкистов было принято Адрианом в сентябре 1917 года. Работая над новым вариантом своей каски, он заменил передний козырек, закрепив на его месте толстый противоударный валик, который был выполнен из темной кожи. Также на шлеме появилась эмблема штурмовой артиллерии (с октября 1917 года рыцарский шлем типа Армэ, который был наложен на скрещенные пушечные стволы). Подбородный ремень, толстый подшлемный амортизатор и лепестковый подтулейник были выполнены из коричневой кожи. Данные шлемы красились в темно-синий цвет – «цвет горизонта».

В комплекте с танковым шлемом Адриана образца 1917 года, у которого не было забрала, шли шоферские или авиационные очки. Однако некоторые танкисты в бою для защиты лица цепляли к шлему специальную кожаную или стальную маску с очками-жалюзи и подвесной кольчужной «бородой», данные маски французские танкисты времен Первой мировой войны позаимствовали у пехотинцев. В пехоте они достаточно часто использовались наблюдателями в окопах.

Экипаж танка Renault FT.17 Маски были призваны защитить танкистов от небольших пулевых осколков, отколов с внутренней стороны брони и свинцовых брызг. Это было необходимо, так как немецкая пехота с начала применения стальных монстров на поле боя начала концентрировать ружейно-пулеметный огонь на открытых смотровых щелях танков.

По этой причине ранения лица и глаз составляли существенный процент ранений членов танковых экипажей. При этом и английские, и французские танкисты в годы Первой мировой войны часто шли в бой в противогазах, вне зависимости от того проводил противник газовую атаку или нет.

Простота и эффективность.

В нашей стране найти человека, который бы не знал о том, как выглядит шлем танкиста, сегодня практически нереально, если речь не идет о малых детях. О том, почему для танкового шлема в Советском Союзе был выбран именно такой силуэт и форма, сказать трудно. Известно лишь, что знакомый нам танковый шлем появился еще в 1934 году, при этом он претерпел до Второй мировой войны еще ряд модернизаций.

Танковый шлем РККА, образца 1936 года Войну советские танкисты встречали в шлеме образца 1938 года. Радиооборудованием авиационного типа шлем начали оснащать только в конце 1942 года, после чего его и переименовали в шлемофон, а в простонародье новая версия танкового шлема получила прозвище «говорящая шапка».

Согласно техническим условиям 1938 года предусматривалось несколько вариантов шлемов для советских танкистов – кожаный, крытый кирзой, из кирзы и меховой. Кожный шлем танкиста шили из черного шеврета, в качестве подкладки использовалась темно-синяя байка. Ото лба к затылку на шлеме находились три валика, выполнявших роль амортизаторов, в передней части располагался налобник. С боков шлема располагался или один валик, который пришивали по центру, или три, расположенные веером.

Обязательным элементом советского танкового шлема были клапаны, которые призваны были защищать уши танкиста. Все валики или ребра наполнялись конским волосом, в более поздних моделях шлемов для этой цели использовались технические волокна. Уже в годы Великой Отечественной войны в увеличенных пазухах и специальных карманах на клапанах шлема стали размещать радиооборудование (овальные чашки ларингофонов и телефонов, а также соединительные шнуры).

Годы идут, а шлемофон почти не изменился Советский шлемофон, как собственно и практически вся советская военная машина отличались неким консерватизмом, по этой причине за практически 80 лет своего существования танковый шлем не претерпел никаких особых изменений.

С арен спортивных на поля сражений.

В США над созданием собственного танкового шлема задумались лишь в 1938 году. Согласно техническому заданию он должен был быть легким и одновременно прочным, обладать хорошей вентиляцией, легко сниматься и надеваться. Также он должен был быть обязательно приспособленным для размещения наушников радиосвязи.

Победителем конкурса на создание танкового шлема стала компания Rawlings Manufacturing Corporation, которая представила к 1940 году свою разработку, получившую обозначение М1938. При этом за основу танкового шлема был взят защитный головной убор, который использовали спортсмены, играющие в американский футбол.

Танковый шлем M1938Первый американский танковый шлем производился из спрессованного химического волокна, для вентиляции на нем имелось 10 отверстий. Накладки на кожаные клапаны для защиты ушей и так называемое «заднее крыло», которое крепилось к шлему и предназначалось для защиты затылочной части головы танкиста, производились из того же материала. В боковых крыльях шлема М1938 были оборудованы отверстия для установки наушников.

Шлем Внутри шлема находился подшлемник, который представлял собой 4 лепестка из кожи, соединенных в верхней части при помощи шнура. Данный шлем никак не защищал танкиста от пуль и осколков, но отличался легкостью конструкции, весил всего около 500 грамм. При выходе из танка танкист мог легко надеть поверх танкового шлема стандартный американский стальной шлем М1.

Первые партии этих шлемов попали в американскую армию к концу 1941 года и показали себя с самой лучшей стороны. По этой причине правительство США приняло решение об их массовом выпуске. К концу войны над выпуском этих «полуспортивных уродцев», внешне шлем был не самым привлекательным, трудилось как минимум 4 крупных корпорации.

Американские танкисты, фильм «Ярость» Шлем был очень популярен среди танкистов и даже экспортировался в Австралию, Великобританию, Китай и Израиль. Американские танкисты использовали данный шлем вплоть до начала войны во Вьетнаме.

Арийский стиль.

Немецкие танковые экипажи в годы Первой мировой войны мало чем отличались от своих английских или французских коллег. Для защит головы они использовали кожаный амортизационный шлем с защитными валиками, который напоминал те, что уже носили авиаторы, или упрощенные версии, которые своей формой напоминали шлемы английских пехотинцев. Для того чтобы защитить свое лицо, они использовали маски из металла и кожи с прорезями для глаз, на которые сверху обычно надевали «очки-консервы». Также к этой маске могла крепиться кольчужная борода, которая должна была защитить от осколков область шеи танкиста. В таком облачении немецкий танкист представлял собой весьма устрашающее зрелище.

Немецкие танкисты Первой мировой Любопытно, но в годы Второй мировой войны немецкие танкисты шлемов не использовали. При этом защитный головной убор, созданный еще до войны, у них имелся, по сути, представляя собой обыкновенный берет. Немецкий танковый шлем состоял из двух частей: большого мягкого берета и подшлемника, который непосредственно и облегал голову. Берет был надет поверх подбитого войлоком подшлемника на клеенчатой подкладке и вплотную подгонялся к подшлемнику. Сам подшлемник обтягивался шерстяной тканью черного цвета.

Немецкие танкисты на фоне танка «Тигр» Уже во время кампании в Польше, голову немецких танкистов покрывали лишь пилотки. Причина отказа немцев от шлемов до сих пор является предметом ожесточенных споров как между экспертами, так и любителями. По одной из версии довоенные немецкие танковые шлемы просто не стыковались с радиооборудованием, на которое очень серьезно полагались немецкие танковые части с самого начала Второй мировой войны.

По другой версии, в немецких танках было достаточно просторно и комфортабельно, поэтому защита головы не требовалась. Так или иначе, за весь период войны в панцерваффе так и не было введено специального головного убора, который танкисты носили бы именно в танке. Существуют свидетельства о том, что разработка танкового шлема велась в Германии в 1940 году, но дальше экспериментальных образцов дело не пошло.

Немецкий экспериментальный танковый шлем Любопытным и курьезным представляется тот факт, что в некоторых советских кинолентах, которые были посвящены событиям Великой Отечественной войны, немецкие танкисты изображены в танковых шлемах, при этом в каждом фильме они разные. Одним из самых ярких примеров стал четырехсерийный фильм «Блокада».

Немецкий танкист в фильме «Блокада» или когда военные консультанты спят По причине незнания или непонимания, как можно управлять грозной боевой машиной без защиты головы, весь филь немецкие танкисты щеголяли в шлемах, похожих на итальянские, которые в годы войны применялись союзниками гитлеровцев: итальянцами, румынами, венграми. Сами же эти шлемы из фильма, по всей видимости, представляли собой стеклопластиковые шлемы для занятий мотоспортом, покрашенные в черный цвет.

Итальянская кожа.

Если же говорить об итальянских танковых шлемах, то к началу 1930-х годов, танкисты этой страны носили защиты авиационные шлемы. Однако в 1935 году в армию поступил новый шлем, получивший обозначение М1935. Купол этого шлема изготавливался из волокон и сверху обтягивался кожей. Поля шлема были проложены специальным валиком, который наполняли технической ватой, валик должен был служить для гашения силы удара.

Итальянский танковый шлем М1935 В отличие от многих других танковых шлемов тех лет, у итальянского шлема отсутствовали крылья по бокам и сзади. Вместо них присутствовал прямоугольный кусок кожи, который был пришит к шлему по типу плаща. Глаза итальянские танкисты обычно прикрывали авиационными очками.