Только вперед ни шагу назад на латыни: ТАТУ: НАДПИСИ НА ЛАТЫНИ — КРАСОТА СПАСЕТ МИР! — LiveJournal

как приказ Сталина повлиял на ход Великой Отечественной войны — РТ на русском

28 июля 1942 года народный комиссар обороны СССР Иосиф Сталин подписал приказ №227, который запрещал отступление Красной армии без советующего распоряжения. В народе этот документ получил название «Ни шагу назад». Он предполагал создание заградительных отрядов и штрафных частей. Таким образом Сталин стремился укрепить дисциплину в войсках и остановить продвижение вермахта. Одни историки считают положения приказа неоправданно жёсткими, другие убеждены, что это было вынужденное решение, которое, возможно, спасло страну от катастрофы. О значении сталинского приказа — в материале RT.

Приказ №227 был зачитан всем подразделениям Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) в период крупномасштабного наступления фашистов. Осенью 1941 года ценой неимоверных усилий советские войска остановили немцев. Но контрнаступление под Москвой захлебнулось, и нацисты вновь достигли значительных успехов на фронте.

К июлю 1942 года гитлеровцы заняли всю Прибалтику, Белоруссию, Украину, Крым и часть западных регионов РСФСР. Вермахт намеревался захватить Кавказ, чтобы отрезать юг страны от её центральной части. За 13 месяцев войны СССР лишился сельскохозяйственной житницы и территорий, где располагалось около половины экономического потенциала страны.

Вермахт намеревался захватить Кавказ, чтобы отрезать юг страны от её центральной части. За 13 месяцев войны СССР лишился сельскохозяйственной житницы и территорий, где располагалось около половины экономического потенциала страны.

За линией фронта оказались мощности, добывавшие 70% угля, чугуна и стали. В оккупированных регионах до войны проживали более 70 млн граждан, там находилось 40% всех железных дорог. Потеря такой ресурсной базы грозило обернуться катастрофой для армии и мирного населения.

Отступать некуда

В приказе №227, который составил народный комиссар обороны СССР Иосиф Сталин, правдиво излагается сложившаяся на фронте ситуация: «Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами».

Сталин заявил, что, «идя за паникёрами», некоторые части РККА оставили Ростов и Новочеркасск «без серьёзного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамёна позором». Нарком обороны раскритиковал пораженческие настроения в войсках и разговоры о том, что армия ещё может отступать под натиском врага.

Нарком обороны раскритиковал пораженческие настроения в войсках и разговоры о том, что армия ещё может отступать под натиском врага.

- РИА Новости

«Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, много населения, и что хлеба у нас всегда будет в избытке… Но такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам», — подчеркнул Сталин.

Нарком обороны достаточно эмоционально оценил действия РККА. По его мнению, народ стал разочаровываться в боеспособности советских солдат. Многие граждане якобы «проклинают» Красную армию «за то, что она отдаёт наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток».

Устами Сталина советская пропаганда впервые достаточно откровенно рассказала о тяжелейших потерях и проблеме дезертирства. Кроме того, нарком обороны признал преимущество противника в живой силе и экономических ресурсах. В то же время, чтобы воодушевить армию, Сталин отметил, что «немцы не так сильны, как это кажется паникёрам».

В то же время, чтобы воодушевить армию, Сталин отметил, что «немцы не так сильны, как это кажется паникёрам».

«Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину… Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв», — говорится в приказе.

Штрафбаты и заградотряды

В связи с нависшей над страной катастрофой и распространявшимися пораженческими настроениями Сталин распорядился ввести чрезвычайные меры для создания железной дисциплины в войсках. Отсутствие строжайшего порядка, как считал нарком обороны, является главным недостатком РККА и мешает ей отбросить врага на запад.

Всех солдат и офицеров, оставивших позиции без приказа командования, Сталин объявлял предателями, то есть подлежащими суду или расстрелу. Согласно документу, командиры армий, допустившие отход войск, должны предстать перед военным трибуналом.

Также в пределах фронта в зависимости от обстановки могли формироваться от одного до трёх штрафных батальонов (по 800 человек). В эти подразделения направлялись средние и старшие командиры, а также политработники, которые были уличены «в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости».

- Штрафной батальон, 1943 г.

- © Дмитрий Бальтерманц

Солдатские чины и младшие офицеры «искупали кровью свои преступления» в штрафных ротах. В пределах армии формировалось от пяти до десяти рот по 150—200 человек в каждой.

Для повышения дисциплины на поле боя в каждой армии создавалось от одного до пяти хорошо вооружённых заградительных отрядов (до 200 человек в каждом). Карательные подразделения размещались «в непосредственном тылу неустойчивых дивизий». В их обязанности входил расстрел на месте «паникёров и трусов».

- РИА Новости

Приказ №227 был зачитан во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах и штабах, хотя до 1988 года его текст нигде не публиковался.

Формально документ действовал до окончания войны, но фактически заградотряды были распущены 29 октября 1944 года.

- © Минобороны РФ

Поднять моральный дух

Репрессивные меры, предусмотренные приказом №227, имели двойственный эффект. Будучи главой Ставки главного командования, Сталин де-факто стал единственным человеком в СССР, который имел право отдать распоряжение об отходе войск.

С одной стороны, приказ «Ни шагу назад» объективно уменьшал вероятность отступления на участках фронта, которые можно было удержать. С другой — столь жёсткие рамки снижали манёвренность РККА. Любая переброска или перегруппировка войск могла трактоваться надзорными органами как предательство.

Несмотря на призыв и угрозу расстрела, летом и осенью 1942 года советские войска продолжили отступать. Но продвижение врага существенно замедлилось. В сутки немецкие войска захватывали лишь несколько сотен или десятков метров советской земли, а на отдельных участках РККА пыталась наносить контрудары.

В сутки немецкие войска захватывали лишь несколько сотен или десятков метров советской земли, а на отдельных участках РККА пыталась наносить контрудары.

В октябре 1942 года гитлеровская армия завязла в боях за Сталинград и в конце января 1943 года потерпела самое крупное поражение за всю историю Второй мировой войны, потеряв более миллиона человек. После разгрома врага на берегах Волги и на Курской дуге (летом 1943 года) СССР перешёл в масштабное наступление.

Председатель Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков убеждён, что приказ №227 имел в большей степени моральный эффект.

«Сталин честно рассказал о громадном преимуществе врага и о том, что, несмотря на все трудности, его действительно можно побеждать. Это был переломный момент для боевого духа Красной армии», — пояснил Мягков в беседе с RT.

Вывод эксперта подтверждают воспоминания ветеранов. В частности, участник Великой Отечественной войны, бывший связист Константин Михайлович Шаров в 2013 году заявил следующее: «Правильный приказ был. В 1942 году началось колоссальное отступление, даже бегство. Моральный дух войск упал. Так что приказ №227 не зря вышел. Он же вышел после того, как Ростов оставили, а вот если бы Ростов стоял так же, как Сталинград…»

В 1942 году началось колоссальное отступление, даже бегство. Моральный дух войск упал. Так что приказ №227 не зря вышел. Он же вышел после того, как Ростов оставили, а вот если бы Ростов стоял так же, как Сталинград…»

Мифы о штрафниках

Самые жаркие дебаты в отечественной историографии вызывают распоряжения Сталина создать штрафные подразделения и заградительные отряды. Эта тема широко освещена в российской и зарубежной массовой культуре.

С августа 1942 года было сформировано 65 штрафных батальонов и 1048 штрафных рот. Штрафников отправляли «искупать вину» на самые сложные участки фронта. Потери в таких подразделениях в несколько раз превышали средние показатели в обычных частях Красной армии.

- © Минобороны РФ

Генерал-полковник в отставке, профессор Академии военных наук Григорий Кривошеев подсчитал, что через военные суды прошли 994,3 тыс. военнослужащих РККА, а в штрафные подразделения были отправлены 422 тыс. человек.

военнослужащих РККА, а в штрафные подразделения были отправлены 422 тыс. человек.

Однако вклад штрафников в разгром нацистской Германии нередко преувеличивается. С учётом общего количества призванных на службу граждан в период Великой Отечественной войны доля штрафников не превышала 1%. На линии фронта доля штрафников была выше и составляла примерно 3—4%.

По словам Мягкова, штрафные батальоны, где служили офицеры, были хорошо подготовленными и вооружёнными подразделениями, входившими в состав регулярной армии и управлявшимися командирами-нештрафниками. Воевавшие в этих батальонах получали точно такое же продовольственное и материально-техническое снабжение, как и остальные военнослужащие.

«Подвиг штрафников также бессмертен, как и всей Красной армии. Однако на их участии в боях с немцами делается слишком большой акцент. Распространяются мифы и ложные сведения. Доходит до того, что якобы и дети воевали в особых штрафных подразделениях. Всё это не имеет никакого отношения к реальности», — подчеркнул Мягков.

На страницу галереи

Как полагает эксперт, цель подобных манипуляций состоит в том, чтобы дискредитировать победу над коварным и мощным противником.

«Людей в Красной армии берегли, понимая, что именно кадры куют победу. Поэтому история с заградотрядами также раздута. Я не видел ни одного документа, где говорилось бы о расстреле отступающих солдат. Да и мало кто помнит, что первые заградотряды создал Гитлер», — резюмировал Мягков.

Ни шагу назад! Позади тайга! — Александр Леснянский

Начало: Глава 1

26 августа

Ни шагу назад! Позади тайга!

Утром, как проснусь, у меня иногда рождаются умные мысли. Но чаще глупые. Вот и сегодня тоже родилась: «А что, если мы сейчас передумаем идти дальше и решим вернуться в Старолончаково?»… Ну может же такое в голову прийти! Страшно уже от одной мысли – повторить этот путь! Для меня – человека, который обычно не догоняет, стал, наконец, понятен смысл приказа: «Ни шагу назад!».

Проснулись в тумане, и мысли такие же мутные…

Короче, только вперед! А тут еще, на рассвете знамение было: звезда из солнечных лучей, пронзивших утренний туман среди макушек леса.

Не может же быть, что такое красивое явление по утру – это просто к хорошей погоде. Верная примета, что впереди снова трудный путь, частое дыхание, пульс 150, ручьи пота, дрожь в руках, и звездочки в глазах.

Перспективы на сегодня неясные, зато завтрак простой и понятный

Мы продолжали двигаться вдоль ручья Ища, по правому борта его долины, стараясь держаться подальше от болот и, соответственно, повыше на склоне. Для чего, порой, мы просто вынуждены были лезть в гору, толкая велосипеды. А ландшафт, между тем, осложнился развалами камней, среди которых лавировать становилось все труднее.

В какой-то момент тропа, натоптанная диким рогатым зверьем, заманила слишком высоко по склону, да и к тому же окончательно завела нас в чащобу. Мы стали спускаться с горы, с трудом сдерживая прыть велосипедов, поддавшихся закону всемирного тяготения, и стремительно ринувшихся вниз, не замечая препятствий на пути. Пояснять лишний раз, что весь склон был завален упавшими деревьями, наверное уже не стоит, но все же повторюсь, на случай если вы вдруг забыли, что на всем Борщовочном хребте не существует мест, не тронутых лесными пожарами и лесоповалом. Но что ни говори, а бежать и скакать за велосипедом – это все же лучше, чем переть его по болоту.

Но что ни говори, а бежать и скакать за велосипедом – это все же лучше, чем переть его по болоту.

Ну и, в целом, южная сторона хребта приятнее, чем сырые, непролазные сивера.

* * *

В полдень мы, наконец, спустились с гор в долину Газимура!

Здесь, вблизи устья р. Ища мы расположились на солнечной поляне. И тут же купанием в ледяном ручье, небольшой стиркой и неторопливым обедом отпраздновали завершение первого важного этапа экспедиции.

Но приключения на этом, разумеется, не кончились.

Этап второй

По долине Газимура вверх, и немного в сторону

Перед нами распахнулась широкая долина р. Газимур с открытыми пространствами, нормальными полевыми дорогами и сенокосными лугами. Трудный участок маршрута остался позади, и следующей целью было посещение Мульдайского метеоритного кратера, обнаруженного сравнительно не так давно в долине правого притока Газимура. Можно было смело прикручивать педали на место и ехать вперед. Вот только не все из нас могли ехать. Двум велосипедам требовался ремонт. Сашин быстро наладили. Там достаточно было заменить одну деталь – так называемый «петух». А мне нужен был новый задний переключатель целиком. И такой механизм у нас тоже имелся в ремкомплекте.

Вот только не все из нас могли ехать. Двум велосипедам требовался ремонт. Сашин быстро наладили. Там достаточно было заменить одну деталь – так называемый «петух». А мне нужен был новый задний переключатель целиком. И такой механизм у нас тоже имелся в ремкомплекте.

Вот все что осталось от моего заднего переключателя

Мы знаем, что всякое может сломаться, и многое берем с собой. Больше всего запчастей вез Антон, как главный веломеханик команды. После аварии на болоте Антоха успокоил меня, сказав, что волноваться не надо – все есть. Ну я и не беспокоился все это время, включая и последние двадцать минут, в течение которых Антон молча и сосредоточенно, но подозрительно долго рылся в своем рюкзаке и вытаскивал из него все подряд. Нервничать я стал на 21-й минуте, когда вещи в Антохином рюкзаке закончились, а среди тех, что он уже вытащил, не было ни одной штуки, похожей на запасной переключатель. Короче говоря, случилась драма, сюжет которой легко выразить в трех тезисах:

1. Вначале похода запасной задний переключатель точно был.

Вначале похода запасной задний переключатель точно был.

2. Теперь его точно не было.

3. Неприметный серый мешочек с этой важной запчастью (и другими какими-то инструментами) остался забытым, скорее всего, на месте нашей первой ночевки.

После минутного шока стали решать проблему. Надо было двигаться дальше вверх по долине р. Газимур. Впереди у нас было семь бродов через эту реку, деревня Усть-Начин, далее с. Курлея и затем выход на трассу до Газ Завода (Газимурского Завода). Сейчас единственным выходом было укоротить цепь и попробовать аккуратно ехать на какой-нибудь единственной прямой передаче, без натяжителя и переключателя.

Обломки переключателя Серега категорически запретил выбрасывать:

– Вечером будем мараковать, все равно что-нибудь придумаем, – сказал Директор, обнадежив меня своей уверенностью.

Я, правда, совсем не представлял, что тут можно придумать, но послушно убрал кусок железа в рюкзак.

Первые два-три километра на прямой передаче мне дались легко. Мы доехали до первого брода и благополучно, в два приема (велосипед отдельно, рюкзак отдельно) перебрались на правый берег Газимура. Вообще-то мы готовились к худшему варианту переправы с помощью четырех автомобильных камер – в случае, если вода в реке окажется высокая. Но плавсредства тут не понадобились, надувать камеры не пришлось. Глубина брода была чуть выше колена.

Мы доехали до первого брода и благополучно, в два приема (велосипед отдельно, рюкзак отдельно) перебрались на правый берег Газимура. Вообще-то мы готовились к худшему варианту переправы с помощью четырех автомобильных камер – в случае, если вода в реке окажется высокая. Но плавсредства тут не понадобились, надувать камеры не пришлось. Глубина брода была чуть выше колена.

Наш первый газимурский брод

До следующего брода я тоже доехал без проблем. Мы еще раз перешли реку и вновь вылезли на левый берег.

Путь ко второму броду

Второй брод

Перетаскиваемся за две ходки

А вот дальше, за вторым бродом путевые условия стали несовместимы с жизнью с техническим состоянием моего транспортного средства. Дорога поползла в горку, стала мягкой и грязной, местами по траве, с колеями. Под нагрузкой неуправляемая цепь взялась как попало гулять по звездочкам, натянулась до предела, и в конце концов, порвалась. После ремонта вскоре лопнула снова.

Мы в третий раз перебрели Газимур, пересекли большой луг, дошли до лесной опушки, и стали там на ночлег, недалеко от речного берега.

Бредем по высокотравному лугу к опушке леса.

За сегодняшний день мы прошли и проехали всего 13,5 км.

Коля отправился добыть рыбы на ужин. Вскоре вернулся ни с чем и решил рыбное меню заменить на грибное. Все дни, пока мы ползли через Борщовочный хребет, нам на каждом шагу попадались маслята. Но тогда было как-то не до лесных деликатесов, а тут в долине все грибы вдруг резко пропали. Но Коля все-таки исхитрился и здесь их найти.

Наш лагерь

После ужина все дружно взялись реанимировать мой велосипед. Парни проявили удивительную изобретательность и придумали, как из остатков переключателя, крышки от пластиковой бутылки и баллончика из-под средства от комаров соорудить механизм, способный удерживать и натягивать цепь, и даже переключаться в диапазоне двух- трех ступеней.

Пока умельцы модернизировали, а точнее говоря, создавали заново систему переключения скоростей на моем велосипеде, я по спутнику сделал несколько удачных звонков, заказал новый переключатель в Чите и договорился с друзьями, чтобы посылку отправили в Газ Завод, а оттуда доставили в с. Курлея – ближайший к нам населенный пункт, до которого можно без проблем доехать с запада по автотрассе. А мы сейчас находились в тридцати пяти километрах восточнее Курлеи, и нашей задачей было добраться туда своим ходом, проселками, бродами и полевыми дорогами.

Курлея – ближайший к нам населенный пункт, до которого можно без проблем доехать с запада по автотрассе. А мы сейчас находились в тридцати пяти километрах восточнее Курлеи, и нашей задачей было добраться туда своим ходом, проселками, бродами и полевыми дорогами.

А еще перед Курлеей наметили посетить Мульдайский метеоритный кратер, который находится в стороне от основной дороги.

Ремонтировали велосипед до темноты, но не закончили.

– Уже намного лучше! – Нарезая сало, сказал Саня про недоделанный натяжной механизм. –… Но еще о-очень и очень плохо.

– Завтра утром доведем эту штуку до совершенства, и ты на ней не то что до Курлеи, а до Газ Завода доедешь, вот увидишь! – Заверил меня Серега.

Шикарный тост, – подумал я. Бесценные друзья. А грибы и сало – отличная закуска! Ну где и когда, а, главное, с кем еще так посидишь у костра!

Продолжение: Глава 6

Два шага вперед, один шаг назад

гиперфьюз

Новый член

#1

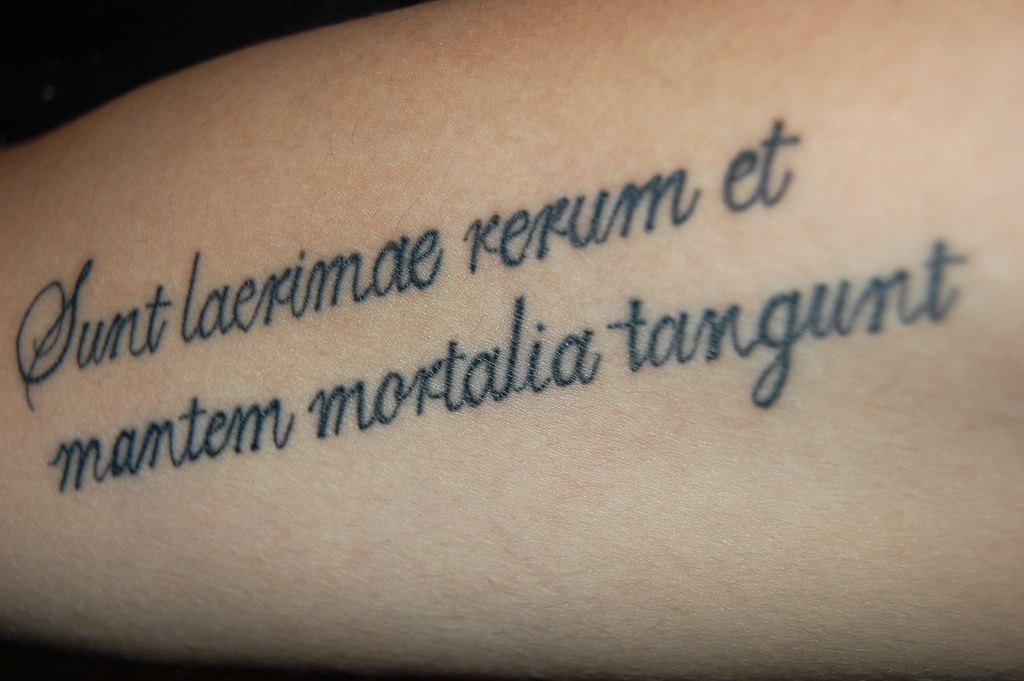

Привет,

Я хотел бы найти латинский перевод, который является синонимом фразы «Два шага вперед, один шаг назад», которую я собираюсь использовать для татуировки. Это для того, чтобы напомнить себе, что действительно процесс жизни и то, что с ним связано, продолжается, но шаг назад помогает мне задуматься и сделать самый мудрый выбор в отношении того, как достичь каждой цели. Пережив рак, я заметил в последние годы, что я слишком настойчив в достижении своих жизненных целей, и поэтому мне нужно сделать шаг назад и жить жизнью или заниматься тем, что мне нравится, чтобы достичь жизненного баланса как такового.

Пожалуйста, дайте мне знать, если есть что-то, что можно перевести в этом контексте.

Большое спасибо,

гиперфьюз

Manus Correctrix

QVAE CORRIGIT

- Сивис Иллюстрис

Адрес:

Виктория

#2

Хм, идея шага вперед или назад обычно включается в одно слово на латыни.

Я думаю о чем-то вроде:

Progredior duobus gradubus; регредиор уно.

— Correctrīx sum —

correctrīx ( conr- ), ōris, m.,

correctrīx ( conr- ), īcis, f.,

I. корректор, улучшитель.

I. В общ. (редко, но классно): «correctoratqueemendatornostraecivitatis», Cic. Балб. 8, 20 : «asperitatisetinvidiaeetirae», Hor. Эп. 2, 1, 129 : «unuslegumusus», Liv. 45, 32, 7 : «peccantium», Сен. Ира, 2, 10, 7 ал. — Абсолют. , Тер. Объявление. 4, 7, 24 : «корректор Бестиус», т.е. е. проповедник морали , Хор. Эп. 1, 15, 37 : «pessimusquisquecorrectoremasperrimepatitur», Sen. Ira, 3, 36, 4 . —

сократидион

Civis Illustris

- Сивис Иллюстрис

- Патронус

Местонахождение:

Лондон

#3

bis porro, semel retro = два раза вперед, один раз назад

У этого есть определенная поговорка, не так ли?

Но если слишком неясно: porro duos, retro unum passum = два шага вперед, один шаг назад.

(обратите внимание на мою немногословность)

Imprecator

Civis Illustris

- Сивис Иллюстрис

Местонахождение:

Колхида

#4

Сократидион Диксит:

Но если слишком неясно: porro duos, retro unum passum = два шага вперед, один шаг назад.

(обратите внимание на мой малословность )Нажмите, чтобы развернуть.

..

Утверждено.

Феллент Ки Фаллант

Маттеус

Vemortuicida strenuus

- Сивис Иллюстрис

- Патронус

Местонахождение:

Варшава

#5

Сократидион Диксит:

(обратите внимание на мою малословность)

Нажмите, чтобы развернуть…

Sic pergas!

Nulla enim res melius occupat totum hominis animum quam studia.

Manus Correctrix

QVAE CORRIGIT

- Сивис Иллюстрис

Адрес:

Виктория

#6

Нам определенно нужен здесь винительный падеж?

— Корректирующая сумма —

корректор ( конр-), рис, м.,

корректор ( конр-), ицис, ф.,

I корректор, улучшитель.

I. В общ. (редко, но классно): «correctoratqueemendatornostraecivitatis», Cic. Балб. 8, 20 : «asperitatisetinvidiaeetirae», Hor. Эп. 2, 1, 129 : «unuslegumusus», Liv. 45, 32, 7 : «peccantium», Сен. Ира, 2, 10, 7 ал. — Абсолют. , Тер. Объявление. 4, 7, 24 : «корректор Бестиус», т.е. е. проповедник морали , Хор. Эп. 1, 15, 37 : «pessimusquisquecorrectoremasperrimepatitur», Sen. Ira, 3, 36, 4 . —

Растровое изображение

Гость

#7

— это не аблатив множественного числа от gradus gradibus?

гиперфьюз

Новый член

#8

Удивительно, что так много ответов так быстро!

Я хотел бы уточнить по поводу «porro duos, retro unum passum», будет ли это наиболее винительный термин для моего сообщения?

Спасибо.

Растровое изображение

Гость

#9

Да, более винительного падежа не придумаешь… но Курсор может быть прав, говоря, что аблатив здесь лучше.

сократидион

Civis Illustris

- Сивис Иллюстрис

- Патронус

Местонахождение:

Лондон

#10

Я, конечно, не стал бы сбрасывать со счетов аблатив (в этом случае «porro duobus, retro uno passu»), но в английском, как и в латинском, глагол был опущен, так что можно, конечно, представить себе глагол, который имел бы смысл винительного падежа. «Фак»?

Или думать об этом как о продолжительности времени/пространства?

Мое эмпирическое правило: если нет особой причины ставить фразу в какой-либо падеж, ставьте ее в винительный падеж.

Битовый массив:

не является аблативом множественного числа от gradus gradibus?

Нажмите, чтобы развернуть…

Да, в существующей литературе… но окончание -ubus, похоже, появляется в других 4-х склонениях. Интересно, есть ли какое-то правило, или это просто вопрос периода, а у нас нет достаточных доказательств.

Имбер Ранэ

Лютик Иракундус

- Сивис Иллюстрис

Местонахождение:

Гранд-Рапидс, Мичиган

#11

Я, конечно, думаю, что это должен быть винительный падеж. Винительный падеж расстояния/пространства является нормальной конструкцией с глаголами движения, что, скорее всего, и подразумевается здесь. Аблатив иногда используется с причастиями глаголов движения или разделения, например. amotus , по аналогии со сравнительными принимая аблатив степени различия. Но винительный падеж более обычный.

Аблатив иногда используется с причастиями глаголов движения или разделения, например. amotus , по аналогии со сравнительными принимая аблатив степени различия. Но винительный падеж более обычный.

Сократидион Диксит:

Битовый массив:

не является аблативом множественного числа от gradus gradibus?

Нажмите, чтобы развернуть…

Да, в существующей литературе… но окончание -ubus, похоже, появляется в других 4-х склонениях. Интересно, есть ли какое-то правило, или это просто вопрос периода, а у нас нет достаточных доказательств.

Нажмите, чтобы развернуть…

Это отчасти историческая вещь. В ходе фонетической эволюции короткое u в медиальных безударных позициях всегда должно было стать коротким i, как, например, maximus , заменяющее более старое maxumus . Там, где короткий u выжил, это, по-видимому, было в основном выученным различием, поскольку artubus использовалось вместо artibus , чтобы избежать двусмысленности, возникающей между ars и artus . Так же и с arcubus , чтобы отличить arcus от arx . Несколько редких существительных, по-видимому, всегда (или почти всегда) сохраняли -ubus, например, tribus , возможно, из-за его связи с законом, который имел тенденцию использовать архаичный язык. Конечно, также būbus для дательного/аблативного падежа множественного числа bovis , но это сокращение bovibus , отсюда и долгое u.

Так же и с arcubus , чтобы отличить arcus от arx . Несколько редких существительных, по-видимому, всегда (или почти всегда) сохраняли -ubus, например, tribus , возможно, из-за его связи с законом, который имел тенденцию использовать архаичный язык. Конечно, также būbus для дательного/аблативного падежа множественного числа bovis , но это сокращение bovibus , отсюда и долгое u.

В любом случае, я бы избегал любых архаичных форм, таких как gradubus , если только они не подтверждены надлежащим образом, а этот, похоже, не является таковым.

Non enim tam praeclarum est scire Латинское quam turpe nescire. — Цицерон

Et cum maius periculum sit male viuendi quam cito moriendi, stultus est qui non exigua temporis mercede magnae rei aleam redimit. — Малый Сенека

idiom — Что такое латинский эквивалент девиза «Ever Forward»?

спросил

Изменено

2 года, 5 месяцев назад

Просмотрено

39 тысяч раз

На рабочем месте я не думаю, что продуктивно останавливаться на том, что произошло, или вести учет того, кто что кому сделал.

На английском языке я бы резюмировал свой девиз так:

.

Всегда вперед

Теперь я ищу подходящий латинский эквивалент, то есть фразу, которая передает:

- Прошлое позади и не имеет большого значения.

- Сегодня новый день, и все хорошо. Непораженческая точка зрения.

- Мы можем совершать великие дела, сосредоточившись на будущем и не зацикливаясь на прошлом.

Я нашел похожее обсуждение на другом латинском сайте. Может быть, это помогает.

- идиома

- девиз

8

Общий девиз: semper prorsum , «всегда вперед». Вы можете найти примеры этого по всему Google, и это используется как способ выразить необходимость идти вперед. «Всегда вперед, никогда назад» — так звучит ссылка на латыни — удвоить ставку и не отступать. Semper prorsus — менее распространенная, но все же действующая альтернатива.

Если это не слишком глупо, я бы предложил просто Excelsior! . Теперь это вошло в обиход как способ сказать «вперед и вверх», что, я думаю, проникает в суть того, что вы намереваетесь передать.

Теперь это вошло в обиход как способ сказать «вперед и вверх», что, я думаю, проникает в суть того, что вы намереваетесь передать.

3

Из многих вариантов лично я предпочитаю Nunc progrediamur! , или «А теперь пошли!», «Давайте к делу!» и т. д.

«Дык в алтуме!» исходя из Священного Писания (Луки, 5,4): dixit (Иисус) ad Simonem duc in altum et laxate retia vestra in capturam : Отпусти на глубину и закиньте сети свои для лова.*

Здесь представляет собой список латинских фраз, в том числе 20 или около того, начинающихся с semper. Перевод, который они дают, — semper anticus, , что является девизом 45-й пехотной дивизии США (ныне боевая бригада).

Другие выражения с «semper» (всегда) включают semper fidelis (всегда верный), semper fortis (всегда храбрый), девиз ВМС США, и semper liber (всегда бесплатно), которые, возможно, вдохновили на создание одноименной итальянской песни из «Травиаты».

Формально документ действовал до окончания войны, но фактически заградотряды были распущены 29 октября 1944 года.

Формально документ действовал до окончания войны, но фактически заградотряды были распущены 29 октября 1944 года. ..

..